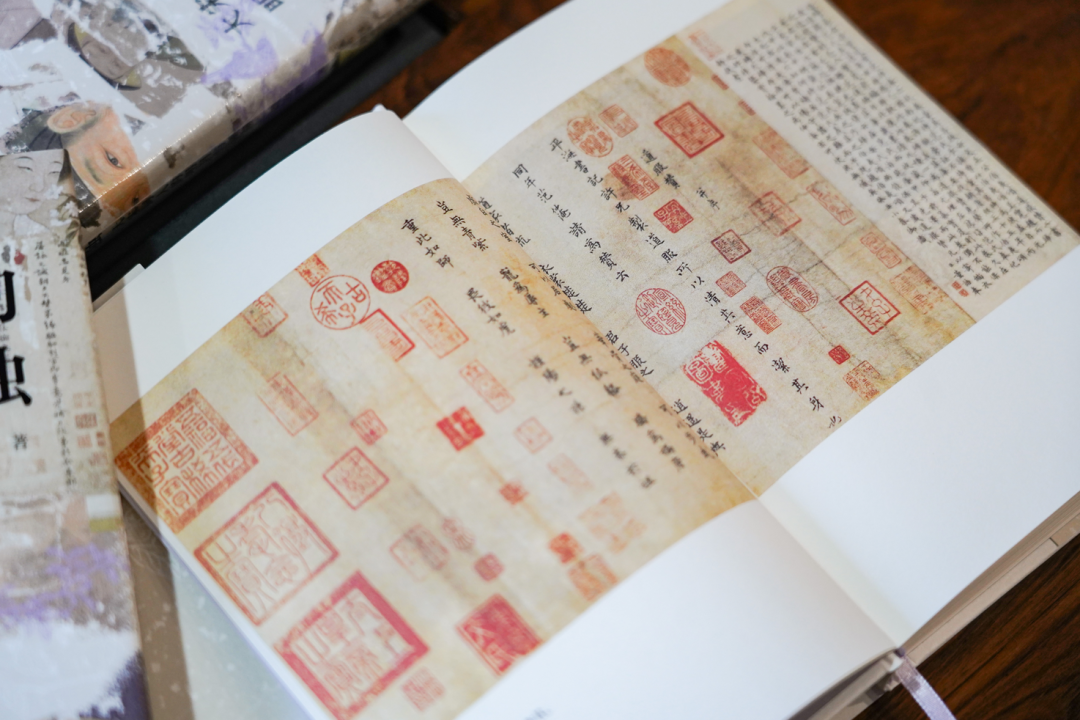

来源:湖南人民出版社作者:编辑:杨雁霞2025-08-11 18:04:51

编者按:书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。“书香驿站”栏目每周精选文化类好书荐读,邀您在书页里享受时光,静赏墨香雅趣。本期内容摘自《热烈的孤独:大宋词人的明月与江湖》。苏轼一生仕途坎坷、屡遭贬谪,却始终以豁达的心态笑对人生浮沉。让我们循着他的人生轨迹,探寻穿越千年的处世智慧。

人人都爱苏东坡

苏东坡不用说,他是宋代克服“EMO”第一人。生性豁达的他总有办法突破现实的桎梏,行遍人间风雨。

一

年逾六十的苏轼做了个梦,梦见回到了童年,父亲和老师严厉检查作业,他却还没有做完,原本应该将整本《春秋》都背了的,梦里才刚刚开了个头,苏轼吓得在床上陡然坐起,好半晌,心还怦怦直跳。

这天是宋哲宗绍圣四年(1097年)七月十三,苏轼刚刚被贬到海南儋州才十多天,在宋代,贬官到海南已经是极限。从苏轼记录的这个梦可以看出来,他没有人们所想的那样宠辱不惊,在前途未卜之际,同样有惶惑,有恐惧。

我们由此知道,这位横空出世的学霸级人物,也是在苦学中成长起来的。

二

时间回到嘉祐二年(1057年),苏轼与弟弟苏辙同登进士第,这年主持礼部试的是一代宗师欧阳修。

苏氏兄弟或许是经验不足,在济济英才中未能拔得头筹,几年守选之后,他们决定留在京城准备制科考试。

对苏轼兄弟青眼有加的伯乐众多,翰林学士欧阳修是其中至为关键的一位。嘉祐六年(1061年)八月,在欧阳修和杨畋推荐下,苏氏兄弟顺利参加了制举,考官包括了王安石和司马光,他们未来都会对兄弟俩的前程产生影响。

在制举殿试环节,苏轼的策论极出色,考官们一致评定为第三等。通过考试之后,苏轼以大理评事出任佥书凤翔府判官,苏辙则以秘书省校书郎任商州军事推官。

治平二年(1065年),苏轼自凤翔回京任职。英宗继位,他对这位年轻的臣子印象颇佳,甚至想直接任命苏轼为知制诰,宰相韩琦连忙阻拦,缘由不外乎英才应多加磨砺,不可拔苗助长。

就在这当儿,苏轼的妻子王弗去世,他忍着悲痛去考馆阁,照样一举中试,就任直史馆。第二年,苏轼的父亲苏洵在京师去世,兄弟俩奉父亲灵柩回乡安葬。或许是在韩琦的照顾下,官方安排了船只护送苏轼兄弟,这一殊遇后来却引发了意想不到的风波。

三

待到苏氏兄弟丁忧三年返京,朝堂上局面已经完全不同。神宗即位,他以王安石为参知政事主持变法,一时风气大变。

朝堂上最有声望的大臣当数王安石和司马光,他们政见相差并不大,只是思路有区别,王安石深受神宗看重,推行新法的过程中又催生了不少矛盾,于是围绕变法出现了两个不同的阵营。

还没转换好思路的苏轼,仍然跟着惯性走,一再上书言事,批评新法带来的种种不便。

当时朝中监察御史缺员,司马光、范镇举荐了苏轼,王安石则举荐了一位叫李定的官员。有人弹劾李定没有为生母服丧,王安石的姻亲、工部郎中谢景温就针锋相对地弹劾苏轼,称苏轼在护丧返乡时,利用乘官船的便利,夹带货物,贩卖私盐。

就在朝廷查验李定身世的同时,一位叫朱寿昌的孝子公开受到表彰,朱寿昌的境况与李定相似,但朱寿昌苦苦寻母五十余年,时人深为朱寿昌的孝行感动,苏轼也写诗赞誉朱氏。李定当然明白,人们表扬朱寿昌,实际上就是在唾弃他李定,他因此记恨上了苏轼。

迫于无奈,苏轼自请外放,他离开京师担任杭州通判。

人生前三十年,苏轼要么在苦学备考,要么官微俸薄,不大可能流连欢场。直到这时,他才有机会放浪形骸一把,填词成了他生活中的一大乐趣。

在杭州,苏轼与年过八旬的老词人张先相互唱和,在词中加小序的做法,也和张先如出一辙。至于词的内容,不外乎送别饮宴,曲调多是小令,手法生疏,看得出来苏大学士在入行之初,也花了一些时间来适应,不过很快他就会展现出非同一般的天赋来。

等到几年后调任密州知州时,他对音律方面的拓展兴致全无,却擅长用不同的内容来改写主题,熙宁八年(1075年),苏轼写了两首《江城子》,随手就将宋词拎到了不一样的高度。

《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》是苏轼怀念亡妻王弗之作,以“十年生死两茫茫”起句,以“料得年年肠断处,明月夜,短松冈”结局,极尽凄凉之态。《江城子·密州出猎》写他在密州狩猎的场景,“老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎”,字字奇崛,意气甚至高过范仲淹的边塞词。

他这两首《江城子》有什么不一样呢?

最突出的便是曲调,苏轼将单调改双调,同样的曲调拉上两遍,整首词的篇幅就扩充了一倍,小令变中调。字字写实,将命题作文改成了自由变奏,缠绵婉转的暗示转为直白倾泻,瞬间开启了宋词的新境界。

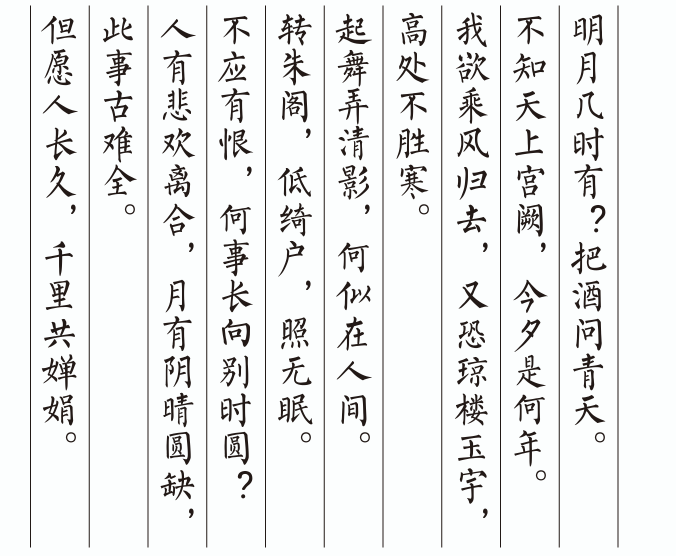

这还只是苏词别树一帜的开始。熙宁九年中秋节,苏轼写了首词寄给弟弟苏辙,这首词一出,宋词突然就变得像宋词了:

宋词一路走到苏轼这里,突然变得简单起来,苏轼或许不解音律(这是李清照的看法),但他恰好将词从音律中解放了出来,使之变成一种与诗平行的文体。

四

就在苏轼写下《水调歌头·明月几时有》这一年,王安石第二次罢相,神宗皇帝走上前台。如果之前人们反对新法,还可以视为对王安石的不满,那么从这一刻起,反对新法,实际上就是在触神宗的逆鳞了。

自任官杭州后,苏轼都未曾回过京师,他大大咧咧在诗中调侃新法,还将诗集刻版印刷,分送同好。

元丰二年(1079年),李定升任御史中丞。这时,苏轼转任湖州知州,在谢恩表中写道“知其愚不适时,难以追陪新进;察其老不生事,或能牧养小民”。

在李定安排下,御史们鸡蛋里挑骨头,将苏轼诗集中暗讽新法的字眼都挑出来,意图将苏轼诗文炼成大狱。

神宗对苏轼抵制新法的态度本就不满,他当即下诏推治,派人将苏轼抓回了京师,关押进御史台,这起案子又称“乌台诗案”。

宋朝有优待士大夫的传统,像苏轼这样在诗文中吐吐槽,就被抓去御史台问审的,还是头一遭。

苏轼因诗文罹祸,引发了轩然大波,太皇太后曹氏,苏轼的好友、驸马爷王诜,宰相吴充,甚至在野的王安石都为苏轼说情。这期间太皇太后曹氏去世,等到忙完丧葬大事,神宗才在过年前几天将苏轼释放出监,贬为黄州团练副使,本州安置。

为苏轼通风报信的王诜遭贬,苏辙也被贬去监筠州盐酒税,苏轼寄送过诗集的数十位官员,悉数被处罚。这么多人被牵扯进来,明显是神宗借题发挥,要给反对新法的官员一个警告。

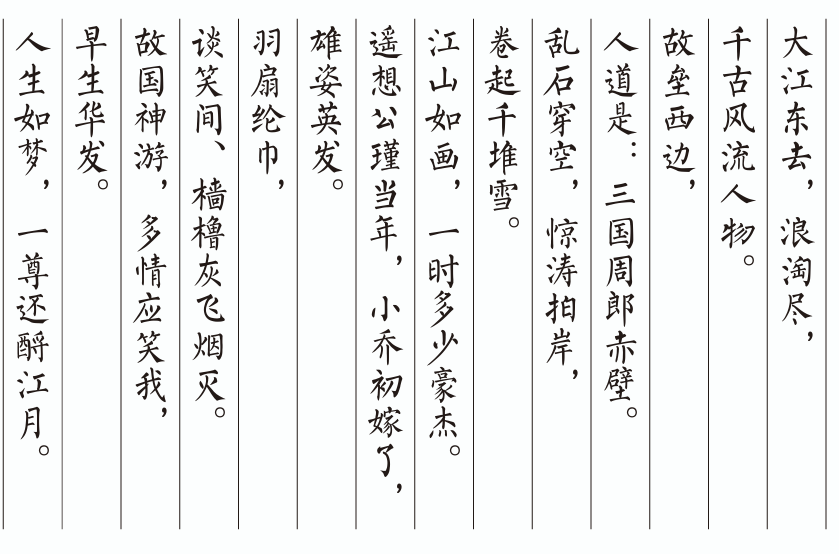

在黄州,苏轼日夜与长江为伴,黄州城西有一块红色的江崖,他听人说这里就是三国时期的“赤壁”,于是在这里写下《念奴娇·赤壁怀古》:

苏轼将以诗咏史的传统嫁接入词,末了稳稳当当接续到自身境遇,如此慷慨手笔,放置在大家之中也格外突出,以柔情起始的宋词有了高歌入云的一面。

用文字本身具有的韵律,去除音律的桎梏,这是苏轼之于宋词文体的意义。

五

元丰八年(1085年),哲宗即位,在太皇太后高滔滔一手主持下,年近五旬的苏轼得以还朝。此后几年,苏轼的职位稳步上升,元祐七年(1092年),他官至礼部尚书、端明殿学士兼翰林侍读学士,而苏辙跃升至门下侍郎,也就是实质上的副宰相。

可惜不久之后,太皇太后高氏去世,哲宗亲政,苏轼和苏辙的厄运又来了。

在绍圣年间,苏轼一贬惠州,再贬儋州,都是本州安置,此时他年届六旬,心态上再平淡从容,也改变不了前程的黯淡无光。

直到宋徽宗即位,颁布赦令,苏轼才拖着残躯从儋州返程。在长江边的金山寺,苏轼给自己的画像题了一首六言诗:

“心似已灰之木,身如不系之舟。问汝平生功业,黄州惠州儋州。”

苏轼六十几年间,经历五位皇帝,几度大起大落。所幸生性豁达的他总有办法突破现实的桎梏,一如突破音律的桎梏,高帽长髯,竹杖芒鞋,行遍人间风雨,潇洒一任平生:

“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”

推荐阅读

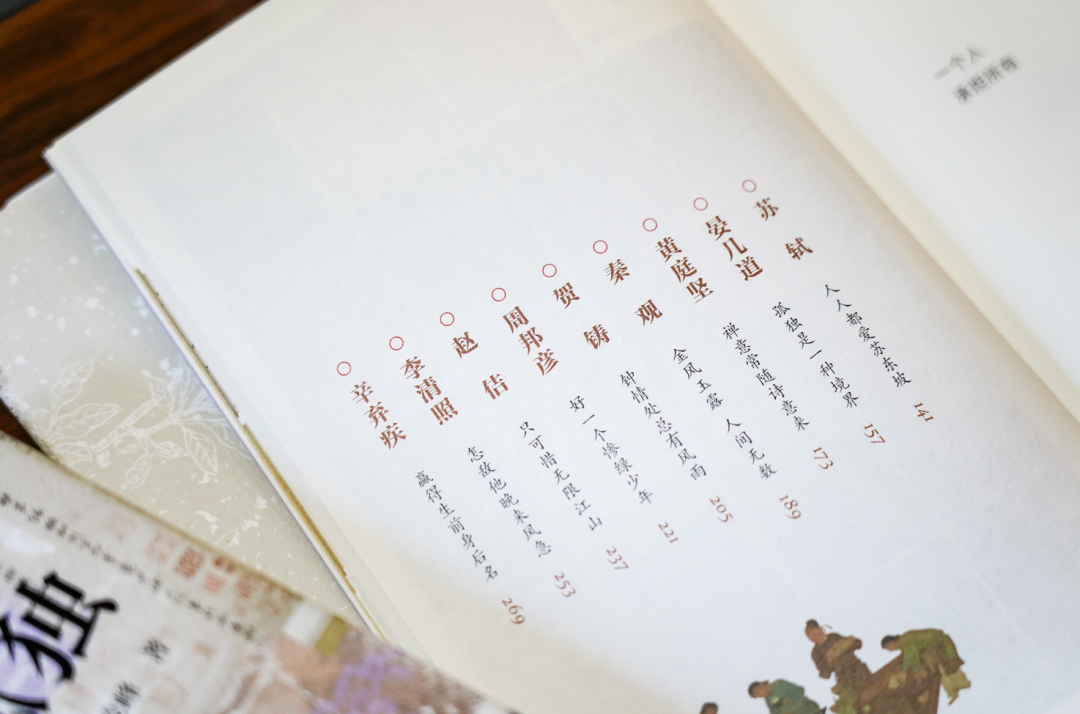

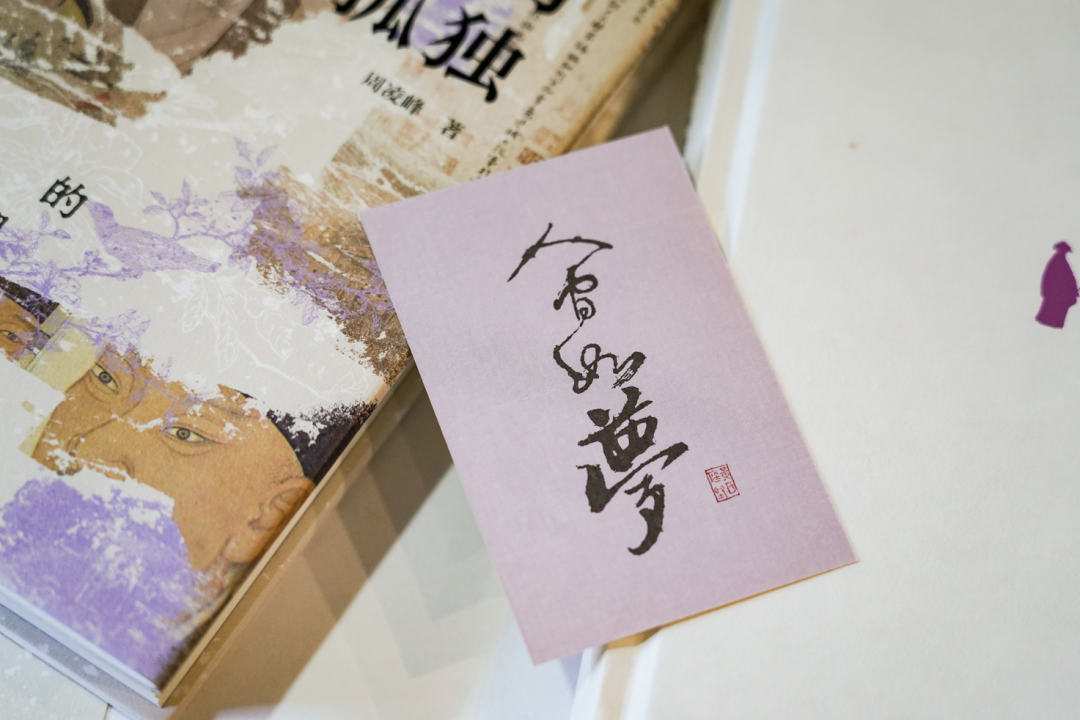

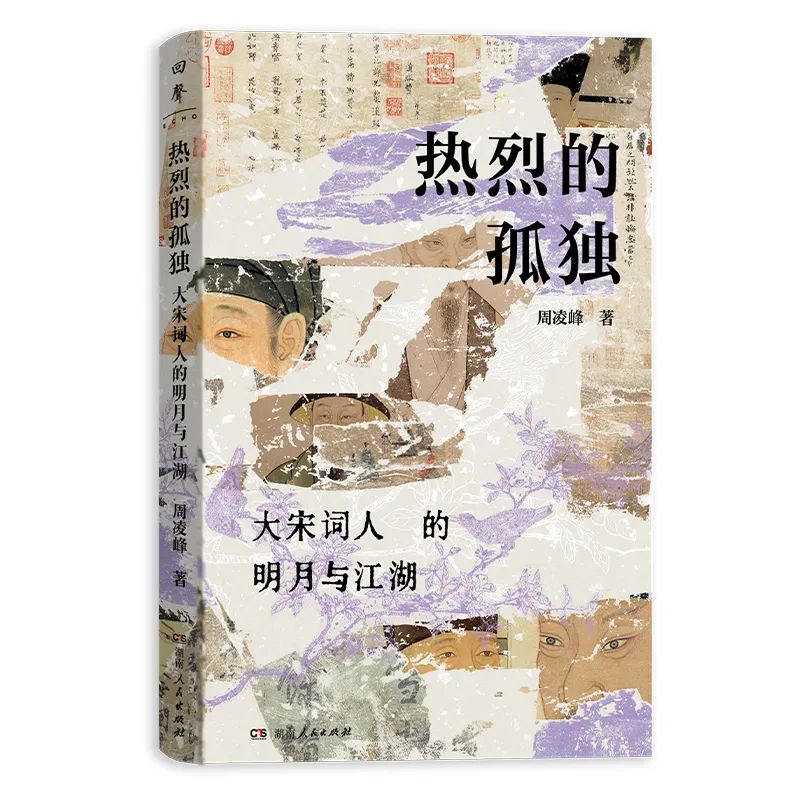

《热烈的孤独:大宋词人的明月与江湖》

周凌峰 著

湖南人民出版社

内容简介:本书以大宋词人们的生命历程为经,以诗词创作为纬,在趣说历史中品十七种人生滋味,在文学解读中领悟哲思。“达人”苏轼、“学霸”晏殊、“词臣”宋祁……作者以真实史料为依托,重新解读群星璀璨的大宋风流,让读者学会在孤独中找到生活的力量,在最低的境遇活出最高的境界。