来源:湖南人民出版社作者:编辑:杨雁霞2025-10-20 14:54:11

编者按:享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。杨振宁先生的百年人生是一部闪耀在人类群星中的千古篇章。今天,我们用一篇文章,追忆杨振宁先生的传奇人生。本文摘自湖南人民出版社出版的《杨振宁的故事》。

几个世纪以来,中国一直缺少科学家,特别是大科学家。20世纪在中国诞生了一位伟大的物理学家:杨振宁。

在中国,杨振宁的名字可谓家喻户晓。杨振宁做了三件惊天动地的事儿:一是35岁获得诺贝尔奖;二是成为第一个访问中华人民共和国的美籍华人学者;三是年老时依然勇敢追求自己的幸福。不论在海内还是海外,杨振宁这个名字在华人中都是十分响亮的。

1957年,他与李政道共同获得了诺贝尔物理学奖。这是中国人第一次登上斯德哥尔摩的诺贝尔领奖台,全世界的炎黄子孙无不为自己的同胞在世界科学殿堂上取得的辉煌成就感到骄傲。

“中国人在国际科学坛上有建立不朽之功绩者,乃自杨振宁始。”继杨振宁、李政道后于1976年也获得诺贝尔物理学奖的丁肇中教授这样说道。

不过,当有人问杨振宁他一生最大贡献时,他的答案却是: “帮助改变了中国人自己觉得不如人的心理作用。”

杨振宁谨记父亲杨武之的遗训:“有生应感国恩宏。”在1971年春,中美关系开始解冻后不久,他毅然率先回国访问,叩开了中美之间紧闭了三十多年的科学大门,意义重大。

他说:“作为一名中国血统的美国科学家,我有责任帮助这两个与我休戚相关的国家建立起一座了解和友谊的桥梁。我也感觉到,在中国科技发展的道途中,我应该贡献一些力量。”

杨振宁这样说,也是这样做的。随后6年,他频繁往来于中美之间,做了很多卓有成效的学术联系工作。他写过这样两句诗:“云水风雷变幻急”“物竞天存争朝夕”。

1999年,杨振宁从纽约大学石溪分校退休。杨振宁说:“人生走了一个大圈子不一定都是最快活最成功的,而我是很幸运的,是一个很happy的圈子。”

杨振宁东方的人生80岁才开始。

在讲到自己80岁人生的回忆的时候,杨振宁风趣地改动了莎士比亚的戏剧作品。“莎士比亚曾经这样写过,人生就像一出七幕戏,其中最后一幕就像回到童年,一切茫然,无牙齿、无眼睛、无味觉、无一切,而我现在是有牙齿、有眼睛、有味觉、有一切,是非常幸运的。”

2003年,杨振宁正式回到清华园定居。他把全部精力集中到发展清华大学高等研究中心的工作上,他为清华大学请来姚期智这样世界顶尖的计算机科学家。他还帮助清华大学设立了两个基金会,捐款1000多万美元。

2004年12月,82岁的杨振宁,即将再次结婚。而他的未婚妻翁帆,被他形容为“上帝恩赐的最后礼物”。

杨振宁曾经对翁帆说:“不管现在别人怎么讲,过了三十年以后,四十年以后,大家一定认为我们这个结合是一个美丽的罗曼史。”

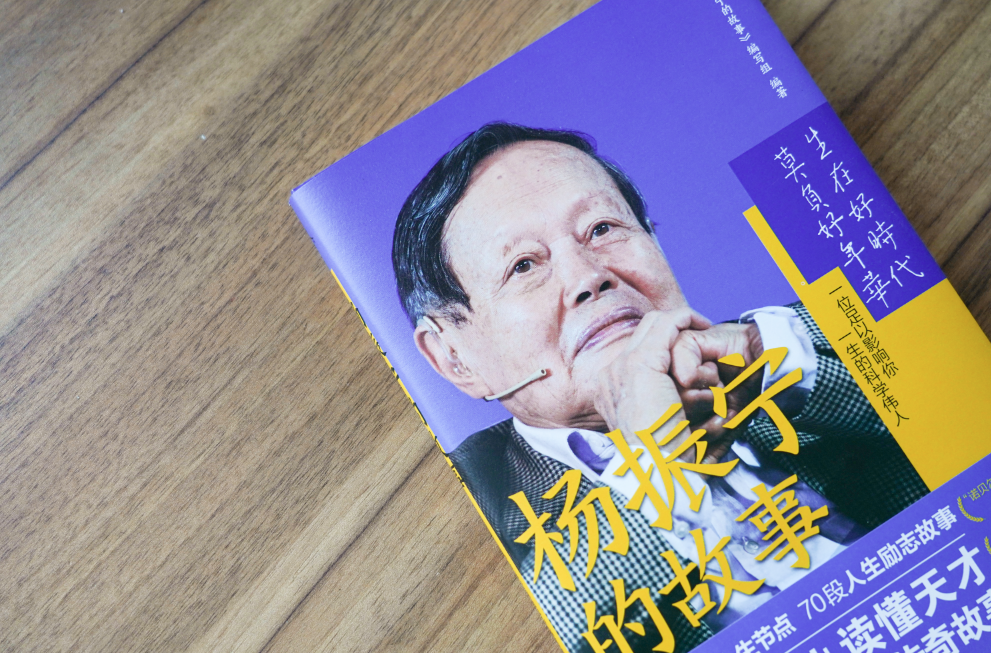

2008年,杨振宁出版《曙光集》。《曙光集》是杨振宁的个人文选,它既总结了杨振宁波澜壮阔的过去,又表达了他对新世纪新面貌的期望。

2011年6月,杨振宁访问了宁夏大学。在那里,他为宁夏大学的学子们做了“我的学习与研究经历”的专场报告。报告中,他用自己的切身经历告诉大家要以“兴趣”为出发点,“发现自己的兴趣、培养自己的兴趣、发展自己的兴趣”,最终实现“兴趣—准备—结果”的研究路线。这是杨振宁总结出的成功经验,让宁夏大学所有师生都受益匪浅。

在2019年9月21日,他获得了极具分量的“求是终身成就奖”。“求是”“终身”四字,彰显了杨振宁为国家科研做出的伟大贡献。

杨振宁作为站在世界科学顶峰的成功者,从来没有忘记祖国。他不仅为国家科研的发展倾其所有地贡献自己的专业知识,还捐献出了大量的宝贵资料,为此,清华大学图书馆专门设立了“杨振宁资料室”。在2021年9月22日百岁生日那天,杨振宁依然用一颗爱国心用事实鼓舞年轻一代要相信中国的力量,要爱自己的祖国!

英国诗人艾略特曾说过:“我的起点就是我的终点,我的终点就是我的起点,我们不应该停止寻索,寻索的终点就是我们的起点。”

杨振宁画了一个圈,线条从粗到细,他说:“这是代表我的人生。”

可以说,杨振宁的一生是进取的人生,是完美的人生,是成功的人生。

人们常说,要策划成功的人生,有一个重要的途径就是必须跟高人走,跟名人走,才能步入捷径。

可是,与大师朝夕相处,我们就一定能够成功吗?回答则是否定的。

虽然当时杨振宁的天才非同一般,获得了老师们的赏识,然而,他在美国芝加哥大学的研究工作并不顺利,因为动手能力差是他的最大弱点。据说笨手笨脚的杨振宁小时候曾经用泥捏了一只鸡,拿给父母看之后,杨振宁的父母为了鼓励他,夸奖他“这只藕捏得真不错”。在芝加哥大学,“哪里有爆炸,哪里就有杨振宁”的笑话流传至今。在其人生策划中,该如何取长补短呢?

杨振宁的人生导师E.泰勒教授不愧是大师,针对杨振宁实验能力的不足,提出了符合其发展的人生定位:转攻理论物理学。最终,杨振宁接受了泰勒教授的建议,放弃了写实验论文。自此,他毫不犹豫地把主攻方向转到理论物理研究。杨振宁的朋友们称这次转变“是实验物理学的幸运,更是理论物理学的大幸”。

确实,杨振宁的人生充满传奇,可谓故事多多。杨振宁的成功之路就像一面镜子,在这面镜子里,我们能够看到个人在对待自己生命方面的差异。

每一个人均有巨大的潜能,这种潜能一旦获得恰当的引导和开发并发展,就能够使人们在不同的领域里做出重大的成就。

推荐阅读

《杨振宁的故事》

《杨振宁的故事》编写组 编著

湖南人民出版社

内容简介:本书围绕杨振宁传奇的人生,从童年时光、学习生涯、回国访问、为国奉献等多个励志故事,场景式呈现杨振宁的人生,生动再现其严谨认真的学术风范、执着追求的科学精神和深切浓厚的家国情怀,是我们近距离了解杨振宁,触摸20世纪世界物理研究的发展脉络,感受我国科技进步的难得的读本。