来源:湖南教育出版社作者:编辑:杨雁霞2025-04-15 11:35:10

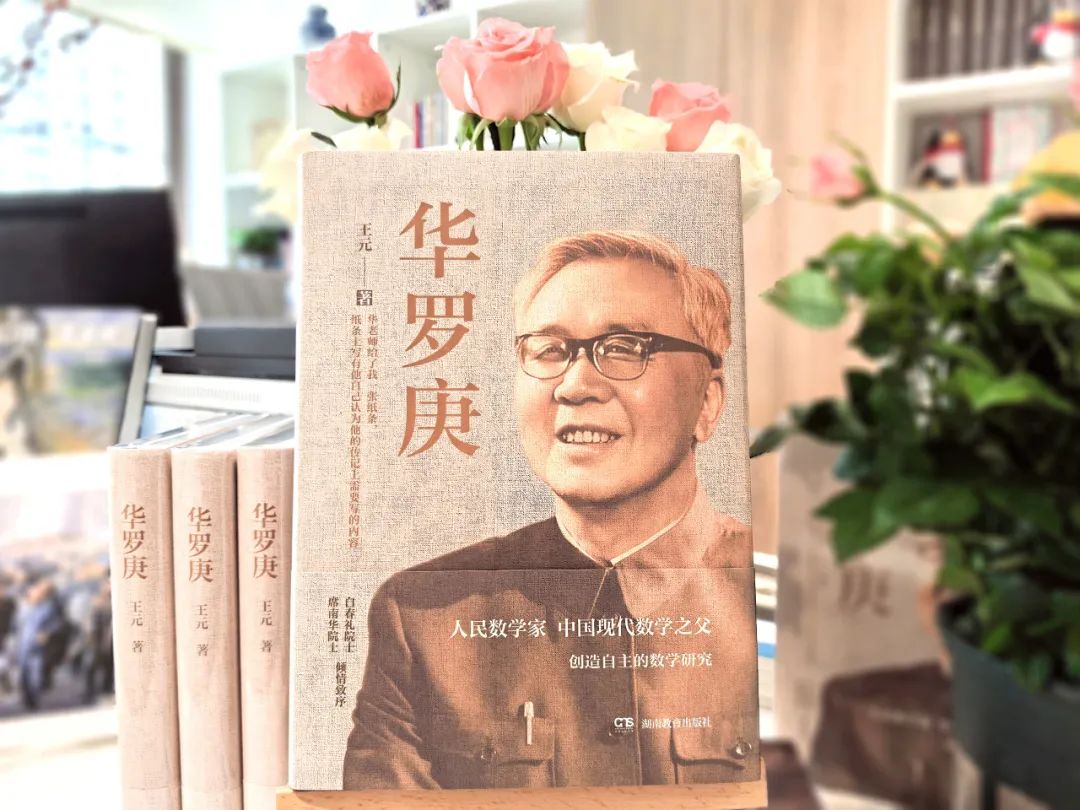

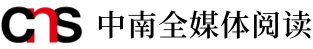

人民数学家 中国现代数学之父

创造自主的数学研究

《华罗庚》

王元著

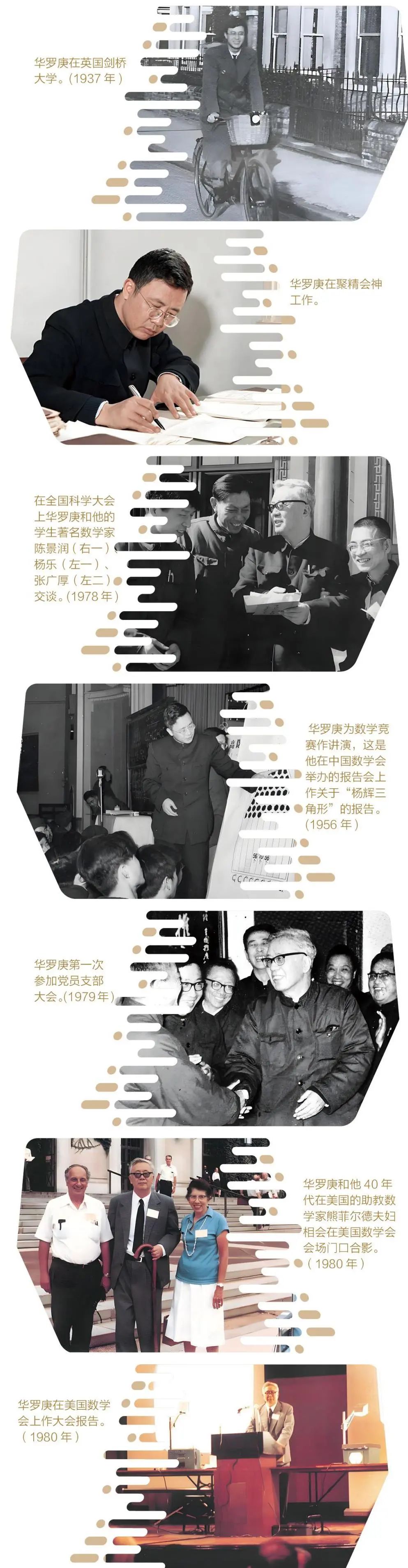

2025年,由华罗庚弟子、中国科学院院士王元历时三十载淬炼的学术传记《华罗庚》正式面世。本书以亲历者视角,凝练其“双肩精神”:一肩扛起“数学中国化”使命,一肩托举“人才强国”薪火,铸就“爱国、创新、奉献、育人”四位一体的 华罗庚精神范式 。

恩师遗愿,薪火相传

一代代数学人的精神对话

华老师给了我一张纸条,纸条上写有他自己认为他的传记上需要写的内容......

——王元

王元先生师从华罗庚先生,深受其严谨学风和深厚底蕴的影响,先后在解析数论、代数数论以及数论方法应用等方面作出了卓越贡献。三十多年来,华罗庚先生于他亦师亦友。华先生去世前,将自己认为传记上需要写的内容交给了深受信任的王元先生。王元先生秉承华先生遗愿,历时十年,埋首伏案为华先生撰写了传记《华罗庚》。该书自1995年出版问世便引起国内外学者的广泛关注。作为斯普林格出版社迄今唯一出版的中国数学家传记,该书初版实现了中、德、日、英四语种全球出版,哈佛大学、普林斯顿高等研究院、东京大学等机构将其列为中国科技史研究必读文献。

王元先生生前为此书的进一步订正和增补完善倾注了大量心血,为重新出版辗转奔波。新版增补九万余字,系统梳理华氏“多复变函数”“数论导引”“优选法”等理论体系,完整呈现中国现代数学从初创到国际接轨的学科发展脉络。遗憾的是,2021年5月,王元先生因病逝世,未能亲见新版付梓……

倾情致序

白春礼

“一带一路”国际科学组织联盟主席

中国科学院原院长 中国科学院院士

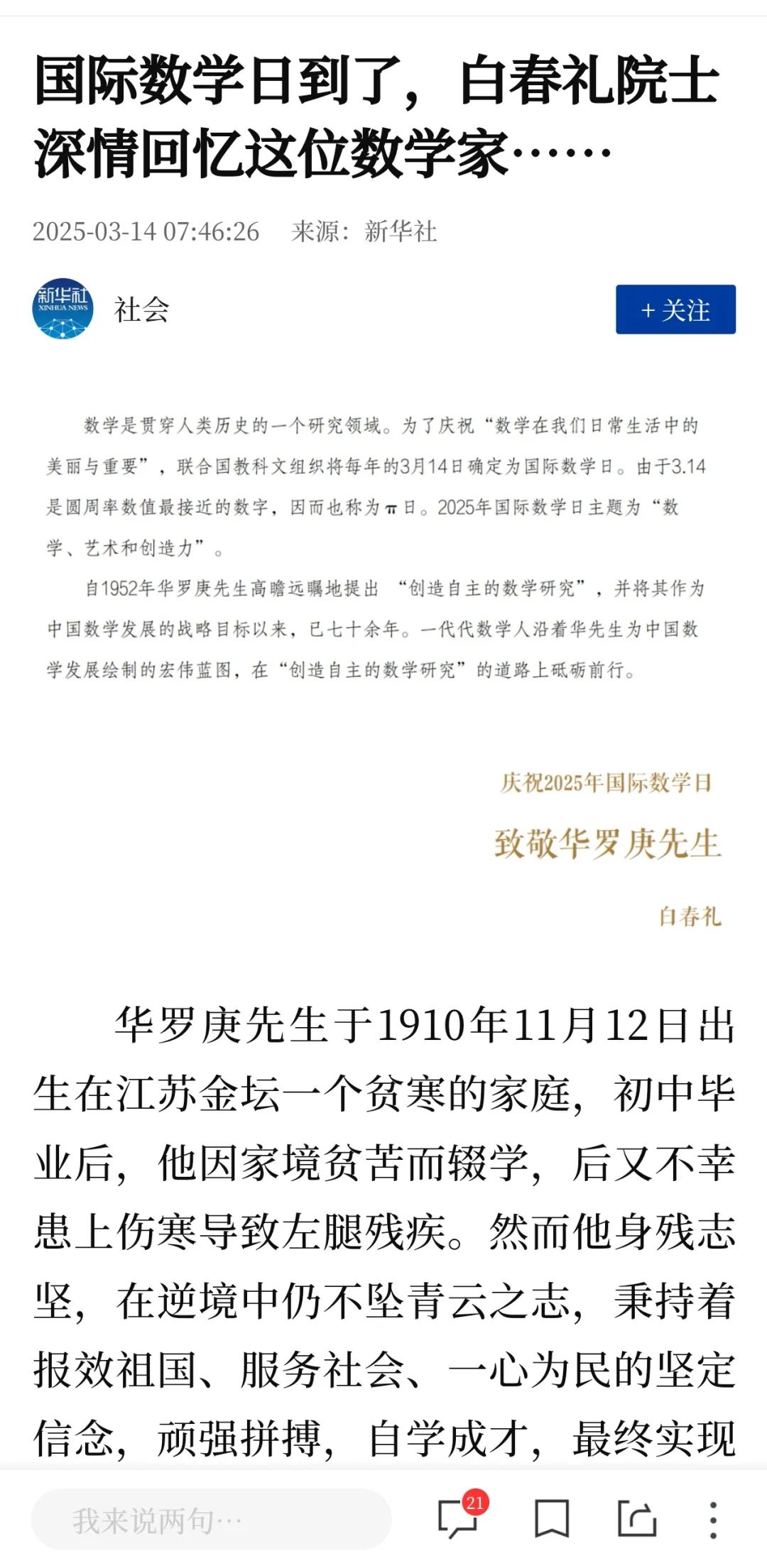

自1952年华罗庚先生高瞻远瞩地提出“创造自主的数学研究”,并将其作为中国数学发展的战略目标以来,已七十余年。一代代数学人沿着华先生为中国数学发展绘制的宏伟蓝图,在“创造自主的数学研究”的道路上砥砺前行。

席南华

中国数学会理事长 中国科学院院士

在《华罗庚》一书中,王元先生细腻地描绘了华罗庚先生的非凡人生,使我们深切感受到,华罗庚先生是独一无二的,更是无可替代的,其成就与影响力无人能及。他永远激励着我们不断前行,成为我们精神力量的不竭源泉。

新版问世后,白春礼院士在新华社撰文《国际数学日到了,白春礼院士深情回忆这位数学家......》力荐本书,获超150万阅读量。

截图自新华社客户端

传奇人生

数海求真 赤子丹心

华罗庚的一生,是数学理论与家国情怀交织的传奇。他以卓越的学术成就引领中国现代数学发展,在时代洪流中书写了知识分子的风骨。本部分节选《华罗庚》书中内容,让读者能提前一窥先生的赤子之心与治学智慧。

第一个数学竞赛冠军,以创新破常规

在上海期间,有一件值得记述的事,即华罗庚获得上海市珠算比赛第一名,也可以说是华罗庚的第一个数学竞赛冠军。参加这次比赛的人,大多数都是银行职员与钱庄伙计,他们每天都在打算盘,可以说是熟练如流了。罗庚在帮助家里料理小店时,虽然也会打算盘,但毕竟不能跟这些高手比。怎么办呢?不能力胜,只能智取!他对传统的打算盘方法进行了分析:加减法已无法再简化,但乘法还可以简化。普通乘法总是“留头法”或“留尾法”,即先将“乘数”打上算盘,再用“被乘数”去乘,每用“乘数”的一位数乘“被乘数”,则在“乘数”中将该位数去掉,将“乘数”都去完了,即得最后答案。华罗庚觉得何不干脆直接将每次乘出的答数逐次加到算盘上去呢?这样就省掉了将“乘数”打上算盘的时间。例如35x7,先在算盘上打上3x7=21,再退一位,加上5x7=35,立即得245,共两步即得。对于除法,也可以同样化为逐步相减来做,省的时间就更多了。就凭了这么一点点智慧,再加上华罗庚很擅长心算,他就压倒了那些只凭手熟的高手。

改诗美谈,科学求真需质疑

有人向华罗庚质疑:“有些方法,外国说它对,中国就有人跟着说对,你为什么能看出它的毛病呢?”华罗庚当即写下唐朝卢纶的名诗:

月黑雁飞高,

单于夜遁逃。

欲将轻骑逐,

大雪满弓刀。

然后问他有错否?他说没看出错。华罗庚立刻写下:

北方大雪时,

群雁早南归。

月黑天高处,

怎得见雁飞?

名诗尚有不科学处,更何况科学方法呢?华罗庚写完就走了。华罗庚“改诗”却在中国科学界中传为美谈了。

紧急关头庇护学生,危难中的师者担当

在二月二十九日,清华园遭劫了。傍晚,二十九军的步兵、大刀队。机枪队四五千人,冲进了清华园。幸亏同学们早就预料到,事先已组织大家分头隐蔽,许多骨干人物藏在教授家里。正在危难时,我就想起了罗庚的嘱咐“万一有危险时,到我宿舍避一避”,于是我就快速走进三院,闯进了罗庚的宿舍。

令人吃惊的是,罗庚的宿舍也来了军警。罗庚在床上坐着,三个军警在询问他什么。他们见我进来,都吃惊地看着我,当时气氛的确十分紧张。一个好像是当官的警察向我大声问:“你是什么人?”我立刻镇静下来说:“是学生,外面闹得很,哪儿都不准走,只好到华先生这儿来休息一下,顺便问问华先生一些大考的数学问题。”“有学生证吗?”警官追问了一句。我大声地说:“有!我叫王乃梁,一年级新生。”一面慢慢地从口袋里掏出王乃梁同学的借书证递过去。几个军警凑在一起看证件,这时,罗庚开口了,他高声叫道:“密斯特王!先坐下来歇歇吧!”军警们停下来听我们谈话。罗庚接着问:“有什么难题做不出,一大清早来找我?”我回话:“是啊!就要考试了,学校里还闹哄哄的,温课的时间都没有了,真烦人!”三个军警看罢学生借书证,又看了我一眼,这才把证件还我,还对罗庚说了一句:“对不起,打扰了!”这才拉门一齐出去。我关上了门,坐到罗庚为我准备的床上,深深地出了一口气。这时,他舌头一伸说:“好险啊!”又问:“你什么时候调换上别人的证件的?”我于是向他说了换证的经过。最后,他高兴地说:“这就是中国古话‘得道者多助’啊!”事隔多年,罗庚那在危险的时刻对进步同学的关心,以及在突然情况下他那种镇定机智的神态,还时常呈现在我的眼前。

《致中国全体留美学生的公开信》中深切的家国情怀

……朋友们!“梁园虽好,非久居之乡”,归去来兮……

总之,为了抉择真理,我们应当回去;为了国家民族,我们应当回去;为了为人民服务,我们也应当回去;就是为了个人出路,也应当早日回去,建立我们工作的基础,为我们伟大祖国的建设和发展而奋斗!

朋友们!语重心长,今年在我们首都北京见面吧!

融贯数理,华罗庚的“一条龙教育法”课堂

华罗庚亲自给应用数学系一年级学生上课。华罗庚创导了所谓的“一条龙教育法”。他始终认为数学是一门内在紧密联系的学问,将基础课分为微积分、高等代数、复变函数论等分科来讲授是将数学人为地割裂开来了,所以华罗庚决定将所有的基础课程放在一起教三年。他兴致勃勃地定了一个颇有雄心的计划,即写一部六七卷的著作,将所有的大学数学基础知识都写进去。他确实花了不少时间撰写他的讲义,特别是第一卷的第一章“实数与复数”,他数易其稿之后才定稿……在“序言”中。华罗庚写道:我也喜欢生书熟讲,熟书生温的方法,似乎是在温熟书,但把新东西讲进去了,这是因为一般讲来,生书比旧课,真正原则性的添加并不太多的缘故,找另一条线索把旧东西重新贯穿起来,这样的温习方法容易发现我们究竟有哪些主要环节没有懂透。有时分讲合温,或合讲分温,先把一个机器的零件一一搞清,再看全局,或先看全部机器的作用和目的,再分析要造成这个机器需哪些零件而把条件一一讲明。“数”与“形”的“分”和“合”,“抽象”与“具体”的“分”和“合”都是在反复又反复的过程中不断提高的。

“宽、专、漫”的治学之道

1979年之后,华罗庚更提出“治学之道应该是‘宽、专、漫’。所谓‘宽、专、漫’,就是基础要宽,然后对专业要专,并且还要使自己的专业知识漫到其他领域”。“宽、专”易于理解,“漫”字是华罗庚的切身体会、经验之谈。当初他从解析数论中“漫”出来是他一生研究数学的得意之笔。“我们从一个分支转到另一个分支,是把原来所搞分支丢掉跳到另一分支吗?如果这样就会丢掉原来的。而‘漫’就是在你搞熟弄通的分支附近,扩大眼界,在这个过程中逐渐转到另一分支,这样,原来的知识在新的领域就能有用,选择的范围就会越来越大。”

“弄斧必到班门”的治学勇气

通过对欧洲的访问,华罗庚深刻地领悟到中国的传统思想"切忌班门弄斧"是要人隐晦缺点,不要暴露,这是教人落后的哲理。他将这句话改成了"弄斧必到班门"。华罗庚每到一个地方去演讲,必讲对方最拿手的东西,其目的是希望得到帮助与指教。他形象地说:“你要耍斧头就要敢到鲁班那儿去耍。如果他说你有缺点,一指点,我下回就好一点了;他如果点点头,说明我们的工作就有相当(好的)成绩。”

“统筹优选”的实践哲学

1970年夏天,在周恩来的支持下,华罗庚与陈德泉、计雷来到了上海炼油厂工作。该厂有一个炼油塔要拆除并需安装一个新的。原计划需一个月时间,后来用了“统筹法”来安排生产计划,只用了6天就完成了。如华罗庚所说,将数学直接服务于经济建设,为提高生产管理水平与工艺水平是他从事数学普及工作的最重要的出发点。

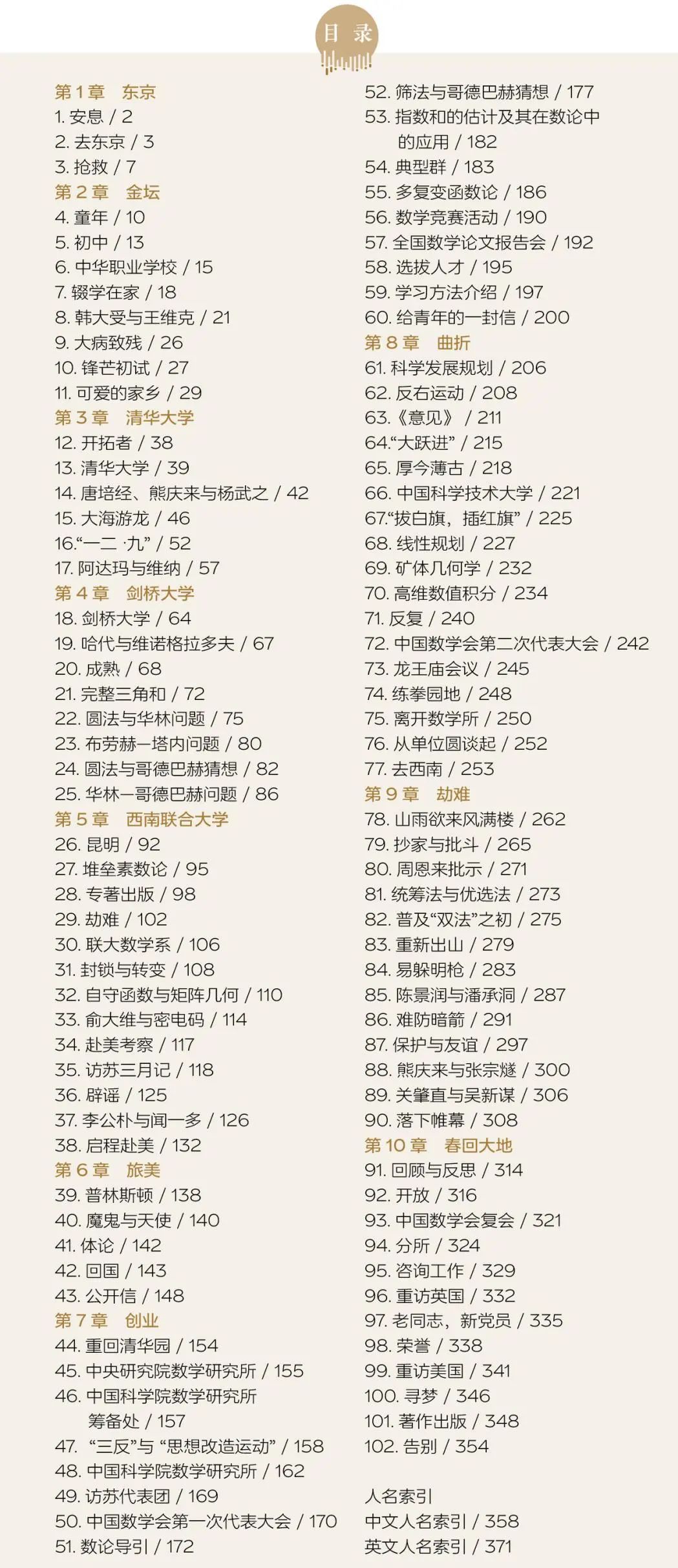

图书预览

精装典藏版,已上架各大电商平台