来源:岳麓书社作者:编辑:杨雁霞2025-11-12 10:08:31

《长江中游新石器文化谱系研究》

作 者:王良智

出 版 社:岳麓书社

出版时间:2025年10月

I S B N:978-7-5538-2362-1

定 价:240.00元

开 本:16

作者简介

王良智,湖南省文物考古研究院副研究员,历史学博士。山东大学历史文化学院考古学及博物馆学专业毕业。研究方向为新石器时代考古。主要从事史前考古发掘与研究工作。先后主持新宁白面寨、桃源周家岗、宁乡花草坪、常德唐林、华容七星墩等遗址考古发掘工作。参与科技部“中华文明探源工程”和“考古中国·长江中游文明进程研究”等国家重大科研项目。主持2项湖南省社科基金项目、1项国家社科基金项目。在《考古》《江汉考古》等发表学术论文20余篇。

内容简介

本书是一部关于长江中游新石器时代文化时空框架与谱系研究的专著。书中全面搜集了长江中游地区经过科学发掘的新石器时代遗址资料,以文化历史考古为主要理论指导,以地层学、类型学、碳十四年代学和文化因素分析法为主要研究方法,通过精细的分区和分期研究,构建一种时空交错、镶嵌分布的时空框架体系,在此基础上划分不同的文化系统和文化区,考察长江中游新石器文化演进过程。

书中将长江中游新石器文化划分为五个具有纵向传承关系的文化系,分别是彭头山文化系统、大溪文化系统、油子岭—石家河文化系统、堆子岭文化系统和肖家屋脊文化系统。五个文化系统的演进模式不同,有原生型、次生型和续生型之分。再通过考古学文化横向交往关系研究,划分为三大文化区,分别是以洞庭湖平原西北部为中心的西部文化区、以汉东地区为中心的北部文化区和位于长江中游边缘的东南文化区。综合考察长江中游新石器文化演进过程,归纳为“同源分流、多元一体、融入华夏”。

本书的出版得到湖南省文物保护利用“六大工程”项目支持,是“湖南考古学者文库”系列丛书之一,编号乙001。本书适合考古、文博、历史等相关专业师生、研究人员和爱好者参考阅读。

名家推荐

近年来考古学文化谱系研究的案例佳作,基于文化历史主义学术研究的范例。

——郭伟民(湖南大学岳麓书院教授)

序言

王良智博士的学位论文即将成书付梓,书名是《长江中游新石器文化谱系研究》(以下简称《谱系研究》),他叮嘱我为此书作序,我接受任务后却迟迟不敢贸然动笔。长江中游新石器考古一直是我的主要研究领域,但研究的时间越长,似乎困惑越多。王良智博士这个时候送来样稿,正是研读解惑的好机会。读之思之,遂凑成一文,难免挂一漏万或断章取义,乃是有感而发。与其为序,其实是一篇不求甚解的阅读体会。意欲借此机会,谈谈我对长江中游新石器文化的一点思考。

通览全书,感觉该书是近年来考古学文化谱系研究的案例佳作,读后受益良多。《谱系研究》基于考古学文化的历时性和共时性研究,构建出长江中游新石器文化镶嵌分布的时空框架,指出在文化谱系方面有五个系统,分别为彭头山文化系统、大溪文化系统、油子岭-石家河文化系统、堆子岭文化系统和肖家屋脊文化系统。这五个系统的考古学文化及其类型镶嵌分布,构成复杂的共时性和历时性文化关系。各系统的演进模式有原生型、次生型和续生型之分。综合考察长江中游新石器文化演进过程,可归纳为“同源分流、多元一体、融入华夏”的文化格局,这个格局揭示出长江中游新石器文化漫长而清晰的中原化过程。

《谱系研究》开宗明义指出,它的理论基础是文化历史考古,也称物质文化史研究或文化历史研究范式。从学术史而言,基于文化历史主义的研究是以考古学文化为出发点的,柴尔德一系列著述是文化历史主义研究的典范。在中国,则是考古学文化的区系类型学说。但二者并非完全相同,近来有学者注意到柴尔德考古学文化时空框架与区系类型框架的差异,如陈淳先生指出,两者最大的不同之处是,六大区系文化类型是一种宏观的地理分区,时间上也似乎前后一脉相承,没有分支类型的镶嵌建模。

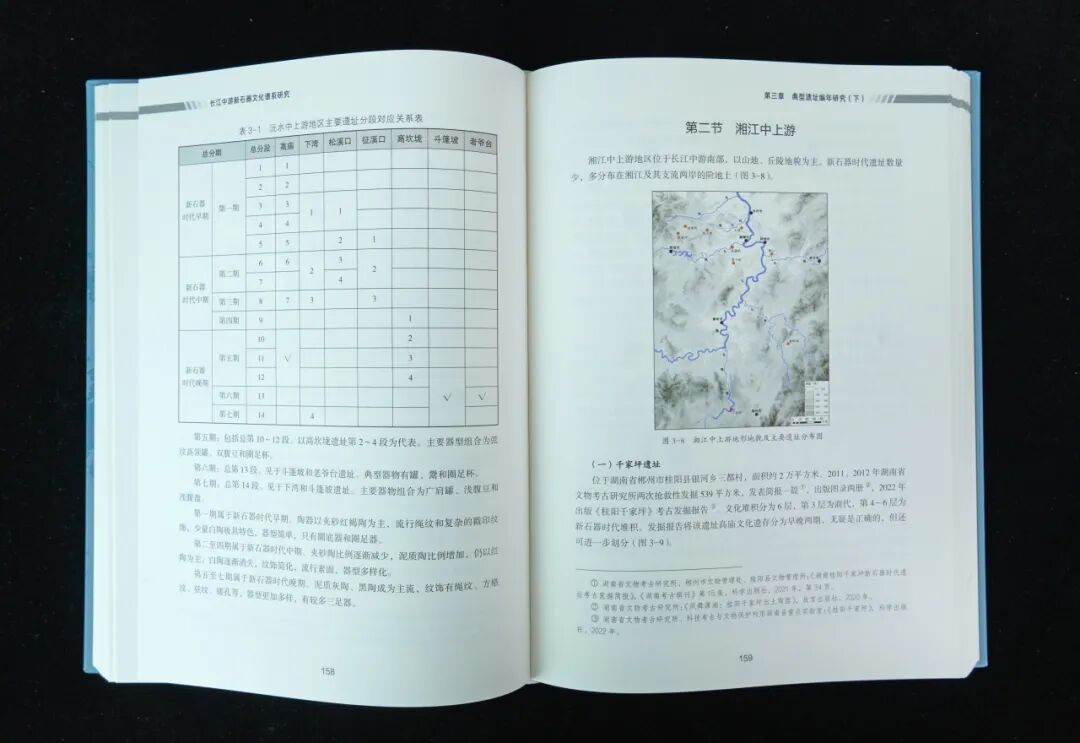

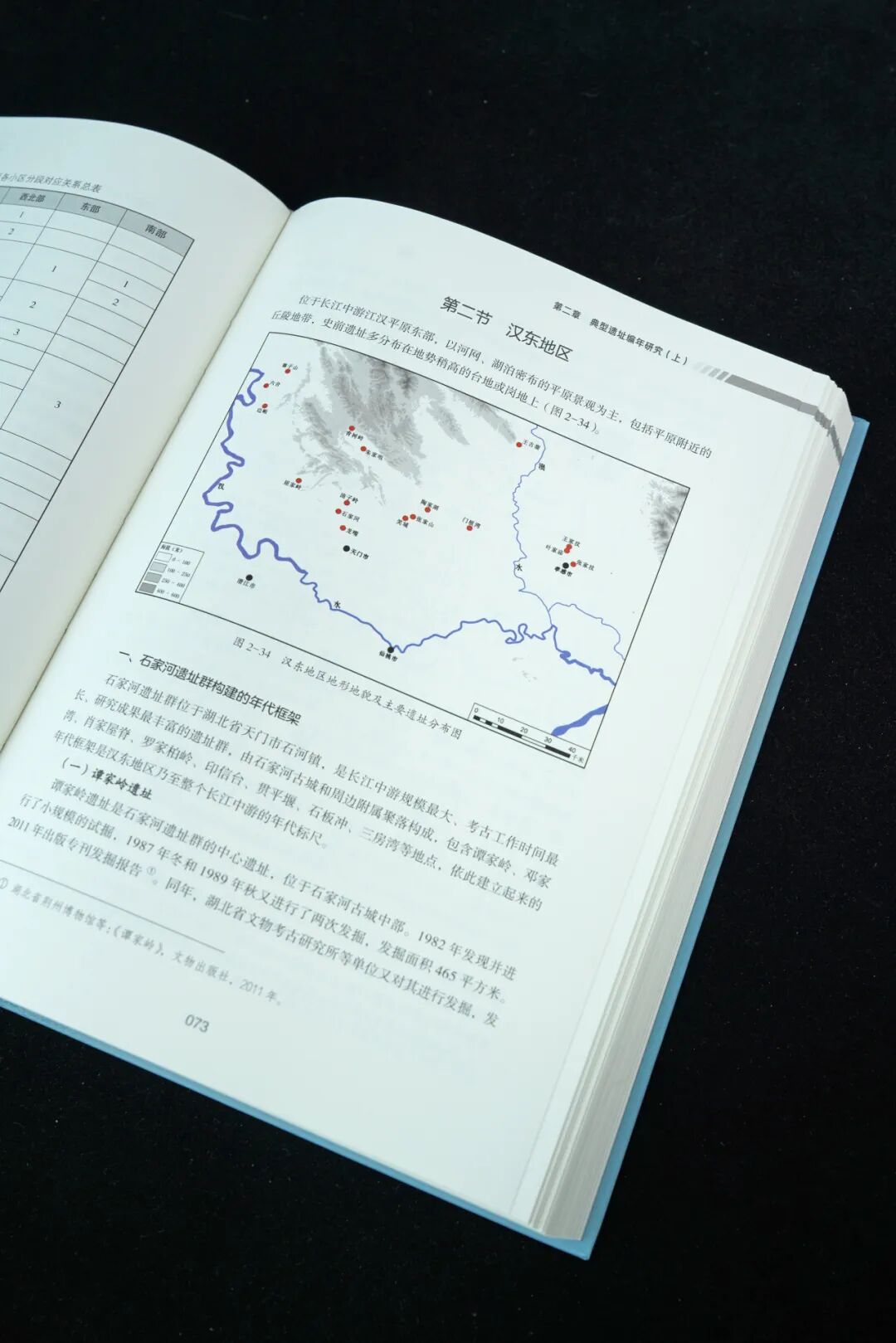

从空间上来说,《谱系研究》所指的长江中游地区具体包括湖南的湘、资、沅、澧四水流域和洞庭湖地区,湖北江汉平原及其邻近地区,峡江地区(湖北荆州、宜昌与重庆奉节、巫山等地)等。从地理地貌看,本书研究区域北起武当山—大洪山—桐柏山,东到大别山—幕阜山—罗霄山,南至南岭,西至巫山—武陵山—雪峰山一线。位于鄂西北的汉水中游地区不在本书研究范围,而将位于长江上游三峡腹地的奉节、巫山包括在内。这样的空间范围划定,主要是基于长江中游地区新石器文化传统的考虑。本书还更进一步,根据自然地理的微观地貌特征和考古学文化与类型的分布状况,划分出以下七个区域,分别是:洞庭湖平原、汉东地区、峡江地区、沅水中上游、湘江中上游、鄂东地区和鄂北地区。每一区域下又分若干小区域。因此,其空间层次是“地区—区域—小区域”这样的逻辑结构,在这个结构下去分析具体遗址的材料。本书在分析遗址材料时,先将小区域典型遗址内的文化遗存进行分段,然后进行区域文化遗存分期,再整合为地区新石器时代分期,这是符合文化历史主义考古学研究范式的。

如何对单个遗址的陶器遗存分段,进行合乎逻辑的排序,需结合层位堆积关系进行陶器类型学研究,需要开展陶器形态的类、型、式分析,这是一桩浩大的工程,也是极细致的工作。我相信本书在梳理材料时肯定需要做这样的工作,否则,就只能人云亦云了。但鉴于体量太大,因此就只能从简出发,说说结论了。我之所以这样说,是因为从书中明显可以看出作者是做了这样的工作的,因此其结论也是相对准确的。

在考古发掘报告中常常能看到单个遗址的文化遗存分析。发掘者根据堆积单位对本次发掘的遗存进行分组、分段和分期,然后与其他遗址的材料进行对比,并结合已有的研究成果,判断本次发掘的各期、段遗存在小区域中的时间位置及遗存的文化性质。如果再上升一步,进入区域分期,则是结合各小区域的分期,将区域的研究对象进行分期与定性。这个分期之后,大致就可以进行更大空间背景下的文化谱系研究了。如何将各遗址、小区域的分期与分段分组进行对应,则需要横向对比,主要方法是桥联法与横联法。小区域各遗址各段、组遗存需要通过桥联法与横联法进行统一分期,确定其在小区域内的时间位置。小区域与小区域之间,通过桥联法与横联法的对比,确定比之更大的区域的遗存或文化分期,区系类型学说就是在这个基础上建立起来的。但是,这里面可能存在的问题是不容忽视的。陶器的类型学研究,其实就是陶器的生命史研究——不是陶器的使用寿命,而是其形态存在于世的寿命。在类型学作业中,陶器的式是最基本形态单位,同一式别的器物被理所当然地视为同时。如果A遗址某一器物与B遗址某一器物正好式别一致,则二者被视为同时。这是单个器物的研究,显然还不能完全将其他与之共存之器物也视为同时,还得有更多的证据,因此就需要组合,需要多件具备类、型、式序列的器物形成某种组合,如果不同遗址堆积单位出土的陶器组合也相同,则其年代也大致相同了。这种方法,在西方称为共存关系排序法,19世纪末弗林德斯·皮特里(Flinders Petrie)在做古埃及前王朝考古的时候就使用了。另外一种频率排序法,则是20世纪40年代开始流行的。该方法假定考古学文化某一遗址某个时期某种陶器风格(应该是式的形态)占该遗址陶器总数的18%,则同一文化同一时期另一遗址中这种风格的陶器所占比例或者说出现的频率也应该在18%左右。实际操作中,同一遗址不同堆积单位应该能够实现,不同遗址或许也能实现。比如,城头山遗址、车轱山遗址、油子岭-屈家岭文化墓葬随葬陶器及其组合,可以做到类、型、式及其组合相同的频率达18%,甚至更高。但若用确定的数据尺寸来作为标准,这个频率就可能达不到了。如果将范围再扩大一点,将城头山、车轱山与城河、邓家湾等遗址屈家岭-石家河文化的陶器进行排序分期,同样还运用横联法与桥联法,则其间能够符合要求的或许就不多了。陶器类型学分析能够确定遗存大致的相对年代,这个相对年代的共时性范围可能是十数年,也可能是百数年。如此一来,用横联法和桥联法确定大范围和跨区域间考古遗存年代就存在一定的问题,以之研究区域间的文化关系和社会变迁,从大的历史进程来看不会错,但若从小细节来看则可能出现误判。比如区域内文化遗存的演进或文化遗存之间的关系,没有正确而精细的时间坐标,文化演进的相关研究就只能流于肤浅了。我之所以有这个顾虑,是因为文化镶嵌模型没有对此做深入讨论。

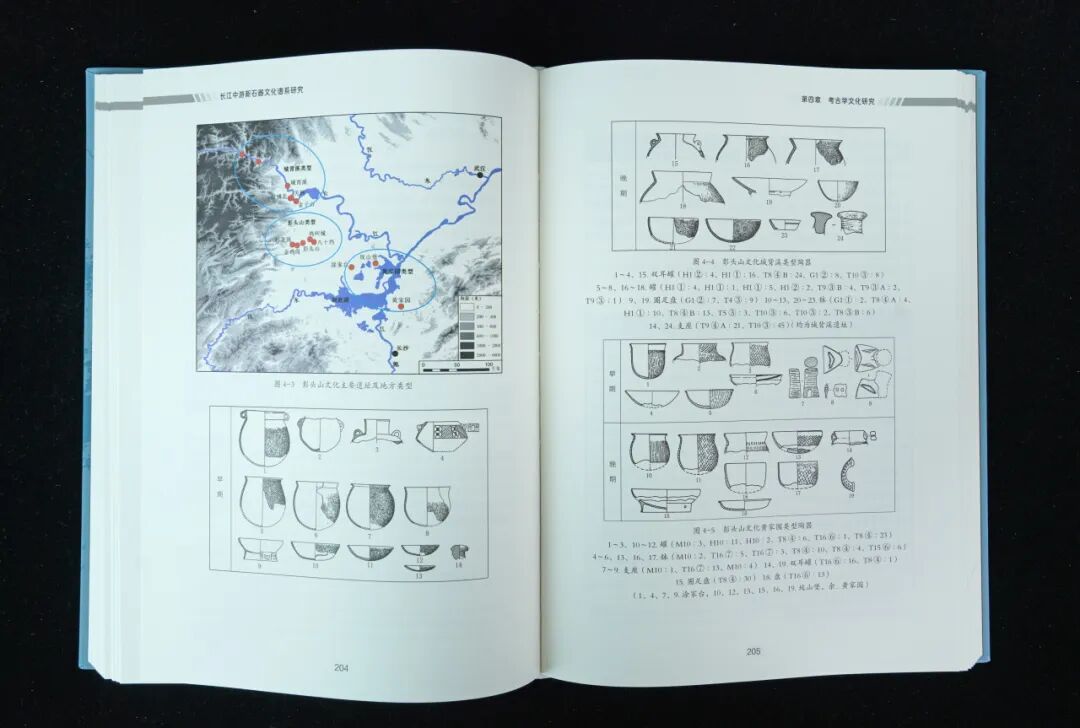

《谱系研究》在第二、三章完成典型遗址—小区域—区域—地区新石器文化遗存分期之后,随即进入第四章考古学文化研究。按理,本章的开头需先开展定性研究,确定各个期、段遗存的考古学文化性质,然后进行地区文化谱系研究,但因在第二、三章的典型遗址编年研究中,依从了已有的研究成果,对各期、段遗存的文化性质做了定论,故第四章所进行的“考古学文化研究”,不是文化性质的分析与确定,而是第二、三章中早已定性了的考古学文化分期与类型研究。从文章结构与体例而言,该章每一节下的“一、二……”均可抽离出来而独立成篇。但这样一来,本书的连贯性就受到一定影响,未能很好地检讨文化历史主义关于考古学文化的定义及认定标准所存在的问题,从而也缺失了作者关于考古学文化谱系结构及其评判标准的认知和论证,这是本书所没有注意到的问题。

长江中游新石器考古学文化时空镶嵌模型的构建,是《谱系研究》的重点,也是作者用力最深的部分。柴尔德的镶嵌模型是指他在1929年出版的《史前期的多瑙河》一书中对中欧考古学文化绘制的图表所示:前后衔接的两个考古学文化在存续时间上可能存在重合时段,同一时段相邻的两个考古学文化在分布空间上也可能存在交叉地带,而据此建立的考古学文化时空框架,则呈现为镶嵌分布的结构。这种镶嵌结构的底层逻辑基础是陶器形态的渐进式演变。新器物的出现和旧器物的消亡并非整齐划一的,而是有一个过程,无论在时间还是空间层面,新旧器物共存的现象都是正常的。与柴尔德的时空镶嵌模型相比,国内建立的考古学文化时空框架大多数是一种截然分明的长方形排列,无法体现文化的时空动态变化。《谱系研究》认为,时空框架应体现考古学文化的动态发展过程,而时空镶嵌模式在这一点上更加科学。本书的立意即在于此,最终建立的时空框架自然也是镶嵌式的。其实,考古学文化分段也好,分期也罢,甚至考古学文化的划分与认定,无非是建立更加精细的时间刻度,以考察细微时间刻度上的文化变化,以及空间范围的文化变化。但考古学文化是变化和动态的,与镶嵌模型不一定能够完全相容。

《谱系研究》借鉴了柴尔德的时空镶嵌模型,其主要观点是:“具有源流关系的前后衔接的两个考古学文化在绝对年代上存在部分重叠是合理的。”这也是作者写作本书的出发点。具有源流关系的文化在绝对年代上的重叠,实指在一个系统之内两个前后相继的考古学文化年代上的重叠现象。本书研究认为,在洞庭湖平原,彭头山文化年代为公元前7100—前5700年,同为彭头山文化系统的相继的皂市下层文化为公元前5900—前5000年;大溪文化系统的汤家岗文化为公元前4800—前4000年,大溪文化为公元前4300—前3500年。这揭示出两个值得思考的问题:一是考古学文化性质和判断标准,二是考古学文化的绝对年代问题。这两个问题,涉及考古材料的科学性与完整性,以及分析材料的视角和主观差异。

《谱系研究》指出,在洞庭湖区澧阳平原,属于同一文化系统(彭头山文化系统)的彭头山文化和皂市下层文化,年代上前后衔接且有部分重合。属于另一个文化系统(大溪文化系统)的汤家岗文化和大溪文化也存在“文化重叠”。换言之,上述两组前后相继的考古学文化之间,曾经在某一个时间段落内是并存的,这就是所谓的文化重叠,亦即同一空间内时间上的重叠。《谱系研究》分析发现,在洞庭湖澧阳平原这一特定的小区域,公元前5900—前5700的两百年间,并存着彭头山文化和皂市下层文化;公元前4300—前4000年的三百年间,并存着汤家岗文化和大溪文化。进一步说,同一系统先后相继且无缺环的两支考古学文化甚至会在一个聚落内并存。本书对城头山和汤家岗遗址考古发掘出土遗存的年代学分析结果,都显示了汤家岗文化与大溪文化的重叠现象,表明同一系统前后相继的两个考古学文化在一个聚落内同时存在了三百年,这是不可想象的。一个聚落遗址内可能发现同时存在非同一系统的考古学文化,这在考古工作中较为常见,突出的例子如江苏新沂花厅遗址,就发现了大汶口文化与良渚文化并存,那是因为这两支文化的人们共同体发生了密切交流并共同在一个聚落内生存。不同考古学文化性质的两群人在一起生活,想必是有可能的。战争、奴役、压迫、联姻、联盟等,都有可能出现两支或多支人们共同体组成聚落集群。人群不同,考古学文化自然也就不同。但是,将考古学文化与人群或族属相联系,是有一定风险的。

文化历史主义语境下的考古学文化有明确的时空边界,无论是柴尔德、夏鼐、苏秉琦,还是俞伟超、严文明、张忠培等考古大家,在定义考古学文化时都指出考古学文化是有明确时空边界的。考古学文化如果没有特定的时空边界,文化命名和性质认定就会失去意义,以构建史前社会历史进程为目标的时空框架也就无法建立起来。不过,考古学文化的认定与判别,具有强烈的主观色彩,因此其边界如何划定,学界并未达成共识。窃以为,陶器所表征的文化因素可以重叠,但同一文化系统前后相继的两支考古学文化的年代是不可以重叠的。特定的小区域内,同一系统具有纵向传承关系的新石器考古学文化年代之序,类似于历史时期的同一朝代不同皇帝在位纪年,比如从汉高祖开始的西汉皇帝年表之序,是不可能重叠的。当然,不同文化系统,或同一系统但分属于不同小区域的考古学文化的不同类型就不好说了,有先后,有重叠,也可能有并列。

考古学文化小区域发展的不平衡性,可以导致前后相继的考古学文化或文化类型在地区上的年代重叠,这也是《谱系研究》主要的结论成果。比如,作者将屈家岭文化划分为七个地方类型,指出汉东地区屈家岭类型出现时间最早,发展连续,贯穿屈家岭文化始终,其绝对年代为公元前3200年至前2600年。属于划城岗类型的城河遗址有11个测年数据,年代区间在公元前2950年至前2500年之间,从相对年代关系看,划城岗类型核心分布区的洞庭湖平原诸遗址大多只能早到屈家岭文化早期晚段,只有东部的走马岭稍早,初步判断划城岗类型的年代上限可能略晚于屈家岭类型,暂定在公元前3200年至前3100年,年代下限在公元前2600年至前2500年。金鸡岭类型、放鹰台类型与划城岗类型年代相当。杨家湾类型和高坎垅类型的最早阶段遗存与屈家岭类型早期晚段相当,因此绝对年代上限暂定在公元前3000年左右。这真实呈现了考古学文化的产生和扩张、发展过程。对于较大区域的考古学文化诸类型而言,不同小区域的发展可能是不同步的,文化因素集聚成考古学文化的典型特征,最先会在某一个小区域发生,然后发展壮大,扩散至其他小区域。在发展壮大和扩散的过程中也会通过传承、吸收、融合、创新,从而使考古学文化出现具有小区域地方差异的不同类型。

在文化变迁研究中,时空镶嵌模型固然不失为一种可以选择的方案,但也存在一定的漏洞。前述洞庭湖澧阳平原两组先后相继的考古学文化,《谱系研究》认为皂市下层文化与汤家岗文化之间,有两百年的时间空白期,二者不属于一个文化谱系(系统),所以才有这两百年的缺环。言下之意,在澧阳平原,距今7000—6800年这两百年没有人类生存,距今6800年以后的汤家岗文化是高庙文化向外发展的结果,或许可以理解为洞庭湖澧阳平原汤家岗文化的人群是从沅水中上游高庙文化分布区迁徙而来的。言下之意,皂市下层文化在距今7000年的时候突然湮灭,如此突兀的文化断裂,背后原因何在?需要作者作出正面回答。

汉东地区的文化裂变,比澧阳平原更为突出。“汉东”是一个地理边界较为模糊的说辞,最先由张绪球先生提出,其范围是大洪山南北麓的汉水以东和涢水以西、桐柏山以南的地区,主要包括襄阳、宜城、枣阳、随州、安陆、云梦、应城、汉川、天门、京山、钟祥等县、市。但在张绪球先生的相关论述中,实际只论及了大洪山南麓的钟祥、天门、京山三个行政单位所辖的汉水东岸地区,还包括了现在的屈家岭管理区。因为只有在这个地段,汉水大体是由北往南流向,“汉东”也只有在这个区域才算名副其实。历来考古学视野下的汉东地区也是这里,这是学术上狭义的汉东地区。但是,如若不熟悉这个学术传统,“汉东”则是一个不确定的概念,大洪山区、随枣走廊、随(州)汉(武汉)地带在地理上都属于广义上的汉东地区。《谱系研究》将随枣走廊与襄阳盆地划为鄂北地区,将随州以南至大别山南麓划为鄂东地区,亦即将广义的汉东地区划分为鄂东和鄂北两个区域。那么,这些地区的考古学文化及其文化传统,是否与狭义上的汉东地区新石器文化一致呢?其实是大有讨论的必要。

狭义的汉东地区,也就是传统考古视野下大洪山南麓的汉水东部地区,这里目前最早的新石器文化是土城下层遗存,该遗存是湖北省博物馆考古部1982年在石家河城东北部的土城城垣夯土层内发现的陶片,不少陶片可观察出该文化遗存的内涵特征。陶器显示以夹砂夹炭的红、褐陶为主,纹饰多绳纹和交错绳纹,这类纹饰的器形应该是圜底器的釜、罐类。这类陶器口、颈一体,颈部微内弧,溜肩,未见折沿。出土器耳较多,器耳形状可见圆形和桥形两种,耳孔有大孔和小孔之分,应该是双耳罐一类的器物。大孔器耳多为牛鼻耳,做法与彭头山文化晚期双耳罐的器耳类似,即耳孔朝内壁挤压,在内壁可见凸出的部分。小孔器耳的耳孔极小,似筷子穿孔,贾湖文化多见类似器耳。也有夹炭红衣陶,这类陶器应为盆、盘。见多件圈足,可能是盘或碗。也发现有尖锥足,应该类似于枝城北或贾湖遗址的鼎足,也可能是三足钵之足。此外,还见有支座。从整体形态特征来看,土城下层遗存应是来源于城背溪文化,又明显受到贾湖文化的影响。但土城下层遗存的田野考古工作不充分,田野考古资料亦未发表,人们对其认识有很大的局限性。边畈文化是目前汉东地区可以确定年代的较早的考古学文化,从已经发表的资料及相关研究成果来看,边畈文化应是当地土著的土城下层一类遗存受到来自南阳盆地以下王岗一期遗存为代表的文化因素影响而产生的,长江中游核心地区最先在边畈文化中出现了陶鼎这类三足器。近年湖北大学对边畈遗址重新开展田野考古发掘,从出土陶器特征看,其陶质、陶色、器形等都与淅川下王岗新石器时代一期遗存比较接近,尤其是陶鼎,是边畈遗址数量最多、最典型、最具特色的陶器。陶鼎敞口折沿鼓腹、圆锥形鼎足的特征,均表明其与下王岗第一期遗存存在密切联系,年代可能为距今6500年至6900年左右。边畈遗址最新发现还表明,从边畈文化到油子岭文化是一个连续堆积的过程,地层叠压清晰、文化的演变几无缺环,证明边畈文化早于油子岭文化,且是油子岭文化的重要来源之一。本人在论及油子岭文化来源时指出,油子岭文化是汉东本地文化受到汉水以西大溪文化强烈影响下形成,并认为“汉东红陶系遗存”第一阶段为大溪文化油子岭类型。现在看来,这一认识并非没有问题。汉东地区在早期受到汉水以西文化的影响自然不假,但将油子岭文化的出现完全归结于大溪文化对汉东地区的影响却是有偏差的。从目前的情况来看,油子岭文化主体继承了边畈文化传统。当然,同时还受到汉水下游和鄂东地区黄鳝嘴文化和汉水以西大溪文化的影响,这与《谱系研究》的观点是一致的。继承与传播,或者说传承、吸收、融合、创新是文化演进的基本模式。任何文化产生的来源都是多元的,文化在其发展过程中又因内部和外部的原因不断发生变化,文化发展的过程本身就是动态的过程,将考古学文化视为固定的文化实体是错误的。张忠培先生指出,任何一种考古学文化都具有不同谱系的多元结构,就这多元一体内的各个考古学文化的文化谱系结构来说,则是一元为主的多元文化谱系结构,即多元谱系文化所构成的“一体”文化,故多元一体内的诸考古学文化的文化谱系结构,也是多元一体的。这种文化谱系结构的考古学文化,就是“杂交文化”。或许,汉东地区红陶系遗存第一阶段应该是油子岭文化的孕育阶段,是多元文化杂交融合的时期,可以归入油子岭文化,而不宜称为“大溪文化油子岭类型”。

有观点认为,汉东地区的“红陶系”第一阶段才是真正的油子岭文化,其典型遗存以油子岭遗址第一、二期遗存和龙嘴报告中除TG1以外的其他遗存、谭家岭第一期遗存为代表。红陶系第二阶段,也就是本人界定的油子岭文化,则应该命名为“屈家岭下层文化”。虽则如此划分,但也不否定这两支文化是前后相继属于同一系统的考古学文化。

长江中游新石器时代能走多远?肖家屋脊文化来自何处?又流向何方?近年以来,关于石家河文化之后长江中游考古学文化的性质与年代,有较多的研究成果。大家之所以关注这个问题,乃是因为距今4000年前后这个时间阶段,无论在中国的哪个地区,都是一个非常特殊的时期。不仅在中国内部出现文化大激荡,中国与外部欧亚草原也出现了文化大激荡,发生着中国的世界体系从东亚向欧亚的转变。在这样的文化与社会大激荡中,长江中游当会卷入这个体系之中,不可能独善其身。距今4200年后的长江中游,石家河文化走向衰弱,出现了新的考古学文化或文化群。这一新出现的考古学文化,有的研究者将其定名为“后石家河文化”。这个时期的考古学文化,与前面的油子岭-石家河文化系统在面貌上已经有很大的不同。长江中游从油子岭文化以来,一直流行“鼎、釜文化传统”,从油子岭文化到屈家岭文化、石家河文化,在陶器形态上,炊器主要是鼎、釜,盛器是碗、豆、壶、罐、缸、钵。后石家河文化的核心地区,如汉东地区和澧阳平原,却已经缺少炊器鼎、釜,盛器虽与石家河文化的器名相同,但形态变异较大。周边的峡江、随枣走廊地区,仍然流行炊器的鼎、釜,不过,侧装且外撇的鼎足形态应是来自淮汉地区。有人认为长江中游后石家河文化时期,应该存在不同的考古学文化或类型。关于这个时期的文化命名及其类型的种种说法,《谱系研究》已经有了详细交代,此不赘述。考古学文化及其命名虽有差异,但学界一致认可其与江汉地区原有的考古学文化谱系不是一回事。大量来自淮河上游和中原地区文化中的王湾三期文化煤山类型、造律台类型龙山文化,尤其是后者对长江中游的冲击造成了文化转型和重组。因此,后石家河文化或肖家屋脊文化是长江中游最后的新石器文化系统,年代的后半程已进入夏纪年,在《谱系研究》中列为“谱系五——肖家屋脊文化系统”。

肖家屋脊文化系统中,除了陶器主要因素为外来者之外,最具特色的应该还是它的玉文化系统。肖家屋脊文化的玉器不同于任何地区,被邓淑苹先生称为“神祖灵纹”玉器。秦岭指出,肖家屋脊文化玉器在中国新石器时代末期的龙山时代,具有跨时空的流动性和超越性,不仅有单体的传播,也有观念与人群的直接输出和助力于其他玉器的“纹饰”,以及超越玉器材质的文化母题。秦岭认为肖家屋脊文化玉器体系之源仍不清楚,但其他地区乃是其跨越时空的流转传播。张海认为,后石家河文化的玉器具有明显的东方特色,江汉平原和澧阳平原的后石家河文化的出现应该是更多地受到了造律台类型龙山文化的影响。孙周勇指出肖家屋脊文化的玉人头像母题来自石峁遗址石雕人像,更早的源头则来自东北的石雕传统。他也认为石峁文化与肖家屋脊文化的关系是双向的互动,石峁遗址的玉虎头、鹰笄应该来自肖家屋脊文化。如果我们把目光看得更高远一些,在更加宏阔的视野下,可以看到肖家屋脊文化处在龙山-二里头这样一个中国史前文化格局大改变与青铜时代全球化形成的激荡期,涉及长江、黄河、北方地区三大文化区系的重大转变与重组,文化与社会的交流与融合绝非单向流动,而是双向和多向的互动与交融。肖家屋脊文化所呈现的陶器、玉器体系表明,长江中游地区与海岱、中原及北方河套,乃至长江上游地区都有着频繁的交流,这一特定的早期中华文明形成阶段的大融合现象由此可见一斑。这个大融合的过程,就是长江流域中原化的过程,这一过程从龙山时代到夏商周三代持续了很长的时间。

总之,《谱系研究》是一篇优质的博士论文,也是基于文化历史主义学术研究的范例。若要更优质一些的话,其研究还需要更进一步,直面考古学的关键问题。15年前,赵辉师在给我的博士论文出版写序时指出,考古学物质文化史的分析梳理之于了解历史的作用大约主要有三:第一,为所有历史问题的考察提供年代框架;第二,为发现和把握社会结构提供线索;第三,为理解社会演进过程提供宏观的文化背景。王良智博士此书,是以考古学物质文化史为导向的文化谱系研究,而非社会历史的研究。即便于此,也还是大有拓展的必要。我们知道,考古学要回答若干个“W”的问题。就考古学文化谱系研究而言,现有的研究取向大抵是“when” “where”“what”这三个命题,还较少涉及“why”这一关键问题。比如说,彭头山文化为什么会以这样一种方式出现于特定的时空中?文化为什么会镶嵌分布,又为什么会发生变化?奇诡的高庙文化是如何发生的?屈家岭-石家河文化北上和煤山-造律台类型南下的动因是什么?我想,如果从更大的时空背景中去考察文化的发生和文化变迁,应该会看得更清晰一些,或许会为回答“why”找到可能的答案。这样的关键问题,需要我们共同来探究。

是为序。

作者:湖南大学岳麓书院郭伟民教授

书影