来源:浦睿文化作者:编辑:杨雁霞2025-10-31 17:33:40

中国人说园林,重心不是存在的物,而是说一些人,一些事,一些云水的生涯,一些诗意的徘徊,它是“诗人旧径”。文人园在一定程度上就是对亭台假山、曲桥云墙等实物世界的逃离,逃到何处?逃到一个“有情”的世界里。

给大家分享新书《中式园林的秩序》第四章“超越视觉的空间原则”中《曲径通幽》一篇,共同咀嚼散澹的形式背后所潜藏的生命智慧。

01.曲径通幽

中式园林重视曲,但不能理解为形式上对曲线或曲折的重视,这里体现出中国人的散澹智慧。

曲,是晚唐五代以来私家小园的重要特色,及至明清,这种倾向更为明显。曲曲的小径、斗折萦绕的回廊、起伏腾挪的云墙、婉转绵延的溪流、虬曲盘旋的古树,等等,中式园林好像是被“曲”出来的。景贵乎深,不曲不深也。清钱泳(1759-1844)说:“造园如作诗文,必使曲折有法,前后呼应。”高低随势作亭台,九曲回廊依修竹,层层推开,此起彼伏,曲,成了中式园林的妙道。

日本庭园与中式园林在这一点上也显示出差异来。平安时代(794-1185)的《作庭记》虽提出“障景法”,反对笔直的、过于直露的形式,但并没有中式园林对“曲”特别的钟爱。而到了室町时代(1336-1573)的《山水并野形图》却说:“有谚云:‘万木以一见。’有何深意,答案如下:庭内所植众木,应使一眼可瞥全貌。即使良木,也不可皆近植于屋旁,令远处小木隐而不见。”这“万木一见”的哲学,在日本庭园中得到了很好的贯彻。日本庭园虽不及欧洲园林开敞,但与中式园林相比,仍是开敞许多,其根本原因就是不以曲为追求目标。庭院深深深几许的中式园林不是万木一见,而是万木皆隐。造园为居,居者有室。计成说:“《文选》载:‘旋室 娟以窈窕。’指曲室也。”中国人理解的“室”,就是窈窕深曲之所。

扬州名园卷石洞天,又称小洪园。这座清代小园以假山闻名,除假山外,此园的曲折有致也很出名。园的空间不大,其中回廊、云墙和小径的设计颇有沟壑。《扬州画舫录》作者李斗对此园评价很高,认为扬州郊外诸园,以此处假山为第一,他对此园当初的情况有细致描绘:

薜萝水榭之后,石路未平,或凸或凹,若踶若啮,蜿蜒隐见,绵亘数十丈。石路一折一层,至四五折。而碧梧翠柳,水木明瑟,中构小庐,极幽邃窈窕之趣,颜曰“契秋阁”。……过此又折入廊,廊西又折;折渐多,廊渐宽,前三间,后三间,中作小巷通之,覆脊如“工”字。廊竟又折,非楼非阁,罗幔绮窗,小有位次。过此又折入廊中,翠阁红亭,隐跃栏槛。忽一折入东南阁子,躐步凌梯,数级而上,额曰“委宛山房”。……阁旁一折再折,清韵丁丁,自竹中来。而折愈深,室愈小,到处粗可起居,所如顺适。启窗视之,月延四面,风招八方,近郭溪山,空明一片。游其间者,如蚁穿九曲珠,又如琉璃屏风,曲曲引人入胜也。

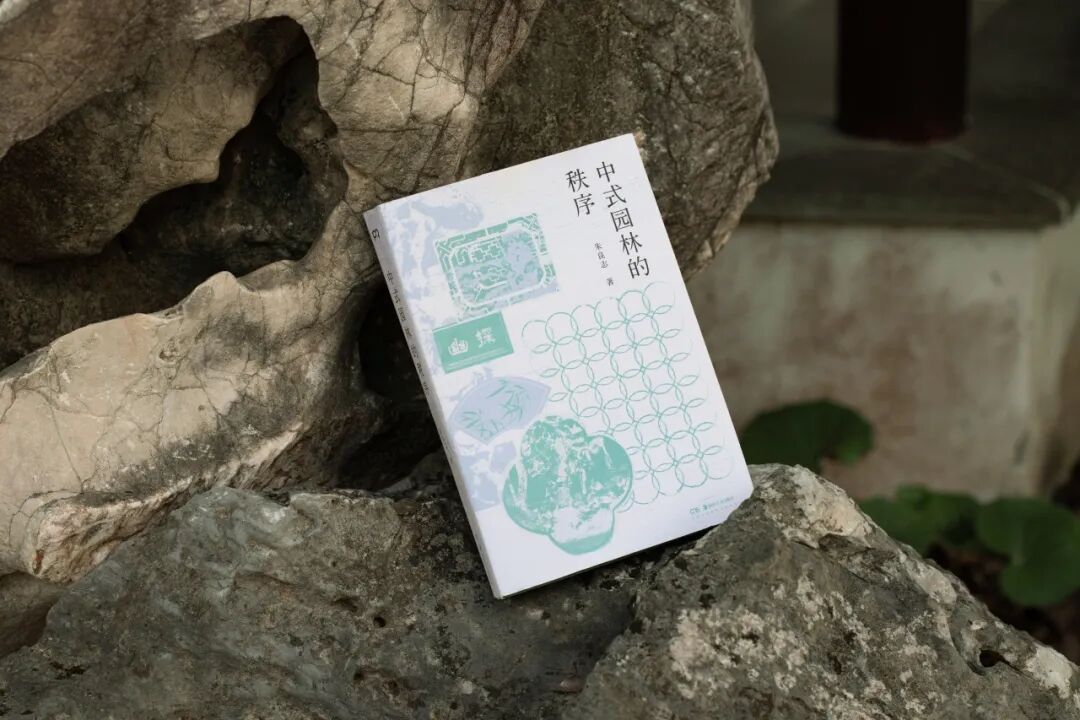

瘦西湖一角

瘦西湖亭廊的曲

一波九折,斗折萦回,正像“委宛山房”的名字,小洪园是委婉曲折的,偶有幽阁小庐点缀,狭小的空间,由宛转的回廊、曲曲的小路和飘动的云墙牵引着。小廊回合,曲阑倚斜,时而深邃,时而空明,时而逼塞,时而敞朗,变化多端,给人带来迤逦不尽的美感。

贝聿铭先生谈到中国园林时说:“你永远不会直接地、清楚地看到尽头,永远看不到全貌。你走进去,有什么东西吸引了你的注意力,就会停下来,那可能是一棵树、一块石头,或者是一线天光。你可以走在小径上,也可以穿过小桥,道路曲曲折折,这样总能看到不一样的风景……这是一个变换空间尺度的问题,增加许多个焦点(消失点),就带来了欣喜——还有探索的乐趣。”含蓄蕴藉,对于空间狭小的小园来说非常关键,它提升了景物的包孕性和深邃感。“曲折奥旷兼,远近心目放”,让人流连忘返。曲折有致的形态还带来一种温存的力量,文人小园的冷漠相,因有曲线的作用,就显得不那么排斥和拒绝。曲线还带来运动的感觉,因为有曲线,一切都流动起来了,就连那封闭的园墙也随着林水蜿蜒,那堆叠的石头也如画中卷云皴,显出飘动之势。

曲线与直线相对。逶迤带绿水,迢递起朱楼,优美的弧线,在僵硬质实的世界里融进柔性的力量,将灵动带进直线统治的世界里。直线的世界,清晰,可预测,可计量,有规则,也可复制。直线的世界,还意味着一种控制感,大道通天的轴线(这在西方园林中很常见,在中国的皇家园林中也多见),隐约体现出人间的威势。中式园林通过曲线解构这种控制性,将小园变成柔和、耐人吟味的亲近世界。“端方中须寻曲折,到曲折处还定端方,相间得宜,错综为妙”,在曲折中,赋予园林以特别的节奏韵律。

当然,曲线能带来美感,产生含蓄效果。但线条并非越曲越好,一味曲曲弯弯,如同迷宫,反而带来不好的效果。陈从周先生说:“曲本直生,重在曲折有度。有些曲桥,定要九曲,既不临水面(园林桥一般要低于两岸,有凌波之意),生硬屈曲。行桥宛若受刑,其因在于不明此理(上海豫园前九曲桥即坏例)。”园林重隐,但隐不等于晦,必须处理得当,如果一味讳莫如深,欣赏者一头雾水,如坠五里云中,那不是很好的隐。宛转回环能带来美感,也可能带来矫揉造作,委曲而至于繁复缛丽,如西方的洛可可风格,或如中国印章中过于光滑的铁线描,就会降低了审美品位。

中式园林中有一非常清晰的思路:做曲而不为曲所屈。从外在形式的斟酌中走出,还归于质朴的造园本意,还归于“韵人纵目,云客宅心”的造园准则。与日本园林相比,中式园林是重视雕饰的。但雕饰不能忘记质朴,不能忘记散澹为艺的审美准则,恰当地把握“曲”的尺度,是非常关键的。

唐代诗人常建《题破山寺后禅院》诗说:“清晨入古寺,初日照高林。曲径通幽处,禅房花木深。山光悦鸟性,潭影空人心。万籁此都寂,但余钟磬音。”咀嚼这诗意,就可以发现,“曲径通幽处,禅房花木深”,不光是对山路弯弯的状态描写,还重在心灵的缱绻往复。其实中国人说“曲径通幽”,包含两层意思。一从形式美感上看,属视觉空间问题。曲折可以增加景物的深邃感,先抑后扬,会产生丰富的观赏效果。它属于认知范畴,是审美认识的拓展。二是从生存智慧上看,它是体验性的,属于存在论。曲径通幽,不是去发现曲折小路尽头的景观,而是强化人与万物一体的态度——与物缱绻,物我款款相合,从而超越形式。就像“行到水穷处,坐看云起时”这联诗,当然不是对山路行走快到尽头、前面忽有别径可通的经验描述,它所表现的是人与世界相与绸缪、融为一体的心灵感受。

中国园林的形式表现多曲线少直线。直线与力感、秩序、知识、对称等相连,而曲线又与优美相连,西方的形式美学尤其强调这一点(如荷加斯《美的分析》)。但在中国传统美学观念中,重视曲线在很大程度上是在强调“委运顺化”的生命态度,如陶渊明所说,“纵浪大化中,不喜亦不惧”,与物优游,从容东西。明末吴亮有诗谈止园“曲径”一景:“野竹通幽径,松溪曲曲行。古来无直道,有悉世人情。”在他这里,曲已经不是简单的形式美感追求,而是被上升到一种生存智慧,一种委运任化的生命态度。

从形式美感上的曲,上升到生存智慧的曲,建立一种委运顺化的生命态度,这是中式园林重“曲”的根本原因。《二十四诗品》中有一品叫《委曲》,对这两种“曲”的道理说得清楚。其云:

登彼太行,翠绕羊肠。杳霭流玉,悠悠花香。力之于时,声之于羌。似往已回,如幽匪藏。水理漩洑,鹏风翱翔。道不自器,与之圆方。

网师园的曲廊

拙政园逶迤的小路

此品由宛曲的形式美感入手,谈委运任化的生存智慧。“道不自器,与之圆方”,看曲,不能仅从形式美感上去把握,还要上升到返归真性、与物优游的心灵契会。其中所举“水理漩洑、鹏风翱翔”两个“曲”的例子别具深意。“水理漩洑”来自佛教,漩洑,即旋涡,禅宗中常用此比喻。世界上充满了旋涡,真正的善渡者,要超越旋涡之上,不为色相世界的旋涡所转动,方是一个真“渡”者。“鹏风翱翔”,用的是《庄子·逍遥游》的典故。大鹏翱翔九天之上,培风而行。覆杯水于坳堂之上,芥为之舟,照样可前行。万物各张其性,不必扬鹏鸟而贬芥舟。水理漩洑,鹏风翱翔,曲中各有其性,人要是忘记这样的性,为外在的宛转所左右,为“曲” 所“屈”,就没有真正的性灵翱翔了。

这一品要表达的意思是:曲,是一种美,也是一种缠绕,一团旋涡,一段让人失落真性的迷魂曲。人无法不欣赏曲,但唯有保持生命的真性,超越形式上的缠绕,才能最终不为曲所屈。委曲,是一种“道不自器,与之圆方”的智慧。

《老子》第二十二章说:“曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。是以圣人抱一为天下式。不自见故明,不自是故彰,不自伐故有功,不自矜故长。夫唯不争,故天下莫能与之争。古之所谓曲则全者,岂虚言哉?诚全而归之。”曲,是一种与物优游的态度,曲则全,不是曲中得全,更不是委曲求全,而是融进世界里,无曲亦无全。

俞樾的曲园,所取正是这“曲则全”的智慧。谈中式园林的曲,不能忘记其中寓有的散澹道理。

新书推荐

《中式园林的秩序》

朱良志 著

2025-10

浦睿文化|湖南美术出版社

《中式园林的秩序》是北京大学教授朱良志的中国园林美学研究之作,以“美丽的无秩序”为核心,结合历代诗歌、散文、笔记等文献资料,详解造景、借景、气脉、曲径通幽等概念,生动阐释了古代造园家的艺术理念,以及中国人的生命哲学。

中式园林的创造不仅是要建造居所,更是要建造一个与天地宇宙晤谈的世界。在散漫无序中,营造一个寄托生命之思的世界,一片袒露真实性灵、彰显自然本性的澄明之地。