来源:博集天卷书友会作者:编辑:杨雁霞2025-10-23 17:14:25

杨振宁先生离世,回顾他的成就,他的发言,发现他经常把一个词挂在嘴边,那就是“taste”,他常说,做学问要有taste。

1982年,曾有个天才少年,15岁报考美国纽约州立大学石溪分校研究院做研究生,杨振宁在面试中问了很多量子力学的问题,他对答如流,却被一个问题难住:

“你觉得这些问题里,哪个最美妙?”

“一个年轻人,在他做研究的时候,当然需要专业训练,需要学很多知识。但除此之外,也需要培养个人的兴趣和风格。换句话说,也要有‘taste’。”

如何理解“taste”?

风靡一时的美学导师李泽厚曾在解释“美”这个概念的时候提到过这个词。

美学是很麻烦的问题,也是很复杂的题目,中国本来是没有这个词的,这个词叫做aesthetics,西方也是在18世纪才把这个词定义为美学。

我们中国人应该如何理解美学呢?

要拆开看这个“美”字——“羊大为美”。羊大为什么美?因为好吃。这就是taste。

味道其实是一个很微妙的概念,酸甜苦辣咸,很难用语言去表达和形容,是一种类似直觉的感受和判断。你的品味怎么样?你的taste怎么样?

我们总在说审美,却没有一个人可以说清楚美到底是什么,美千姿百态,不同时代有不同时代的美,一千个人也许有一千种美的理解,美很难定义。

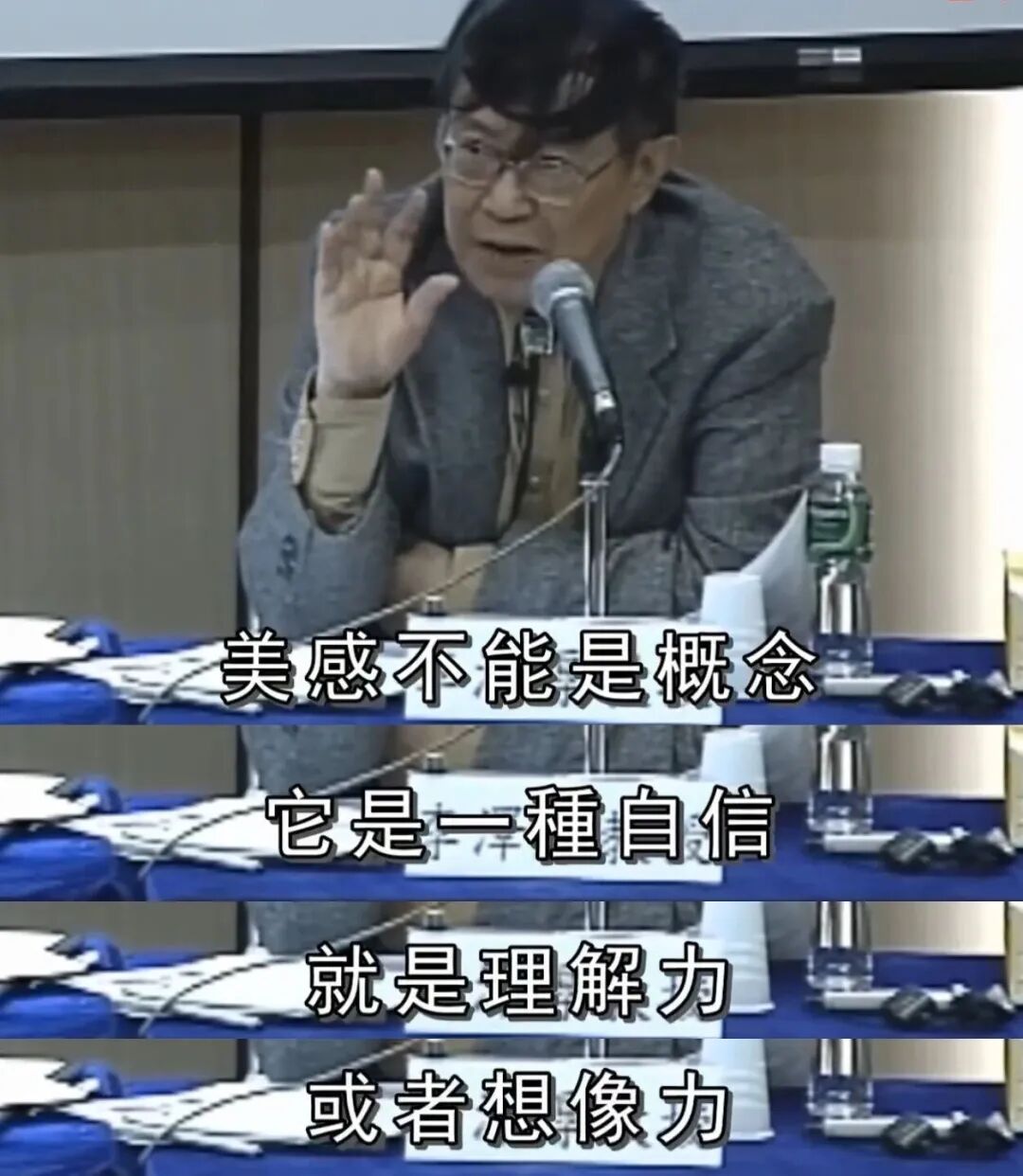

所以李泽厚说“美感不能是概念,他是一种自信,就是理解力或想象力。”

这就解释了为什么艺术家需要有taste,真正高级的科学也需要审美。

在《美学四讲》中李泽厚论证“自然美”这个概念时也提到了杨振宁。

物理学家杨振宁说,“狄拉克在1963年的Scientific American 写道:使一个方程具有美感比使它去符合实验更重要……今天,对许多物理学家来说,狄拉克的话包含有很大的真理,令人惊讶的是,有时候,如果遵循你的本能提供的通向美的问题而前进,你会获得深刻的真理,即使这种真理与实验是相矛盾的。”

李泽厚认为现代科技绝不只是理性的工作,技术中有大量的想象力和可能性,有无意识,有用理性无法分析的自由度,个体在其中应该发挥感性,呈现出个体应有的多样性。

彭加勒说“发明就是选择”,选择不可避免地要受感情的影响以至支配,当你遵循本能,往某个方向前进,这个指明方向,发挥向导作用的就是美,在这条路上,你会发现那个你本以为和美毫无关系的真理,这个过程,爱因斯坦称作“自由的创造”,李泽厚在《美学四讲》中说,这是“以美启真”。

图 |《美学四讲》实拍

也许有人会说“以美启真”,何以可能?

“因为世界上的事物有许多相同的结构,它们相互对应、同形同构,有些是不能用语言表达出来的,只能用理知直观,即通过科学美而感受到和发现它。”

很多人把现代生活的苦难和罪恶,把人的各种异化归咎于科技工艺,李泽厚认为,这是没有道理的。

“实质上,现代科技不但带来了群众的高额消费,而且也带来了群众的审美时代,它消灭着千百年来审美上的贵族格局和阶级特权......”

如何克服这可怕的异化呢?彻底否定和摊毁科技工艺吗?

李泽厚说:倒退从来不会是出路。

只有从“人的自然化”和寻找“工具本体”本身的诗意来向前行进了。

中国人不崇拜上帝,崇尚自然和美。

自然界是真正长期存在,世间万千,宫殿楼阁,都会变成废墟,但我们和古人共赏的是一轮明月,千百年前的有感而发,时至今日依然有打动人心的力量,能唤起我们最珍贵的共鸣。

所以中国人总爱寄托山水,因为相信山水永恒,中国人相信美育,认为美才能真正带来想象与自由。

图 |《美学四讲》导读:中央民族大学副教授杨宁 B站课程

“所以,不必去诅咒科技世界和工具本体,而是要去恢复、采寻、发现和展开科技世界和工具本体中的诗情美意。如果说,手工艺术的世纪中曾经有过诗和美,古代直观科技中有过诗和美,大工业生产的工具本体就没有渗入情感(心理)本体的可能吗?就不可能恢复工艺-社会结构中生命力量和人生情味和意义吗?

哲理和美在现代科学和理论科学家中分量的加重,说明有这可能。

事在人为。”