来源:浦睿文化作者:夏光编辑:杨雁霞2025-10-22 17:19:59

中式园林并不是要创造一个体现强烈秩序感的空间,而是要营造一个安顿人心的世界。

每到假期,江南各处的园林就会成为热门的旅行目的地。“王献臣你家院子里站着五千人”这样的诙谐描述并非夸张。根据苏州市园林和绿化管理局发布的数字,暑假里拙政园每天的平均入园游客数超过两万人。

小园幽径,曲水红鱼。我们热衷于步步成景的小园,在园林里徘徊,隔着花窗寻找拍照打卡的角度,难免会发出“要是我能住这儿就好了”的感叹。这样的居住理想仿佛刻进了中国人的DNA——谁不想拥有一个青砖黛瓦、竹影摇动的漂亮园子呢?

文人园林,不仅是单纯的私家住宅,它代表着中国人心目中的理想居所,更是一种理想的生命状态。

建筑师王澍曾说:“造房子,就是造一个小世界。”而美学家朱良志老师则进一步说:“他们哪里是在造园,而是在造一处与天地宇宙‘晤谈’的世界。”

有人说:“古代文人已经干完了此后三千年的宣传工作。”在如今可见的诗、文、笔记、日记等资料中,许多古人写下了营造园林、欣赏林泉、居住其间的心得,他们不仅题咏风月,更形成了一套独属于中国人的园林美学和生活智慧。古人蕴藏在园林世界中的思索,远比我们想象得更为辽阔丰富。

譬如“自家园子里来了很多游客”,这个问题并非现代旅游业才有的困扰。私人空间与公共性的关系,在唐宋时就已引起人们讨论的兴趣。司马光《独乐园记》从经典中转出的“独乐乐,不如与人乐乐;与少乐乐,不如与众乐乐”的讨论,就涉及这个话题。

明代“后七子”之一的王世贞,修建了历史上著名的弇山园。他就把自己的这处园子当成一个公共的空间:“余以山水花木之胜,人人乐之,业已成,则当与人人共之。故尽发前后扃,不复拒游者,幅巾杖屦与客屐时相错,间遇一红粉,则谨趋避之而已。客既客目我,余亦不自知其非客。”哪怕个人生活略有困扰,他也愿意与天下人分享美丽的居所,游客把他当成了游客,他却不把游客当成游客,主人与客人仿佛没有区别,“人人共之”。

(所以或许王献臣本人也很欢迎大家来他们家拙政园。)

明末的祁彪佳也是如此。他家园林寓山园不设围栏,所以游人纷纷前来,以至于他自己都无法安心读书了。但即便如此,他也没有关上园林的大门。他说:“楼阁参差,游人骈接,客游焉,予亦游焉。予不过众客中之一客耳。”

朱良志老师提到,祁彪佳的这一选择,是因为“他没有忘记造园初衷,他造园,本来就是为了体会人与世界共有之情的”:

正因此,文人园虽是私园,然造园者每从天地吾庐角度出发来审视这个“私”,审视园林的公共性。小园乃天地中存在,我只是短暂的看管者,何可“私”而“有”之!人生为客,客来园中,同为天地之客,同在苍穹屋檐下,又何必排斥之!文人园家喜欢说天,说的是共有;追求天趣,追求的是天地为家、系念生生的趣味;文人园多有沧桑面目,那也是为了体会人同此心、心同此理的“古意”——这种“共有”的情怀,为文人园生命之所在。

文人园释放的是“仁者浑然与天地同体”的“仁怀”,视天地的“生意”、四时的“春意”与人心的“仁意”为一体。美国加州大学赫伯特·芬格莱特教授说,他在孔子《论语》中发现的是“人类兄弟之情以及公共之美”。文人园是私人之营建,园林空间提供给人慎独清思的处所,在滔滔声利世界中确定自我位置,从而更好地理解天地之情和公共之美。

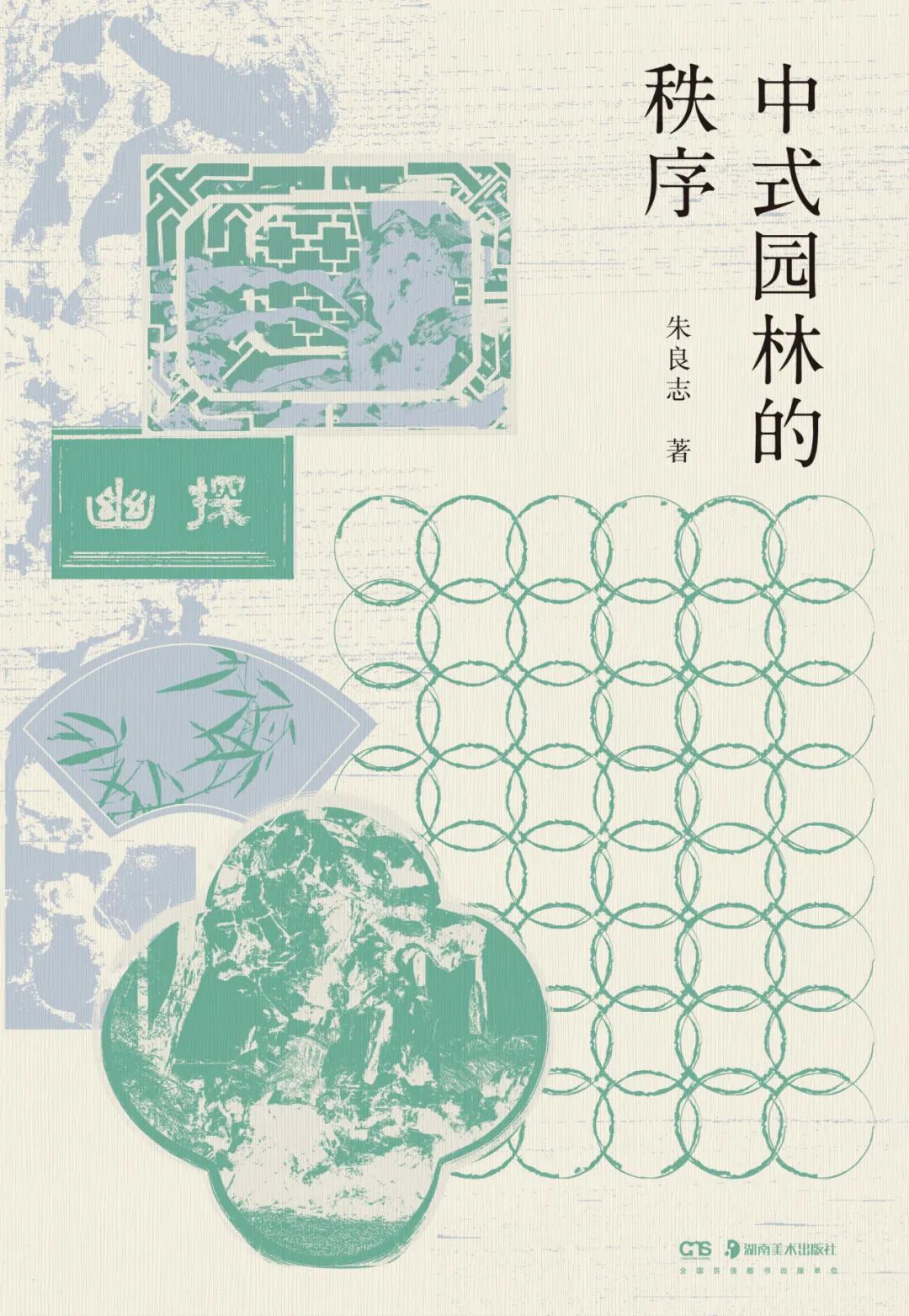

以上论述,均来自朱良志老师的新书《中式园林的秩序》。朱老师现为北京大学美学与美育研究中心主任,多年来致力于中国哲学与艺术的研究。他的《中国美学十五讲》是探讨中国美学的经典作品。《四时之外》更是获得了第19届文津图书奖。

近年来,朱老师将研究的焦点放在了中国园林上。而这本《中式园林的秩序》,正是他的园林美学研究集大成之作。

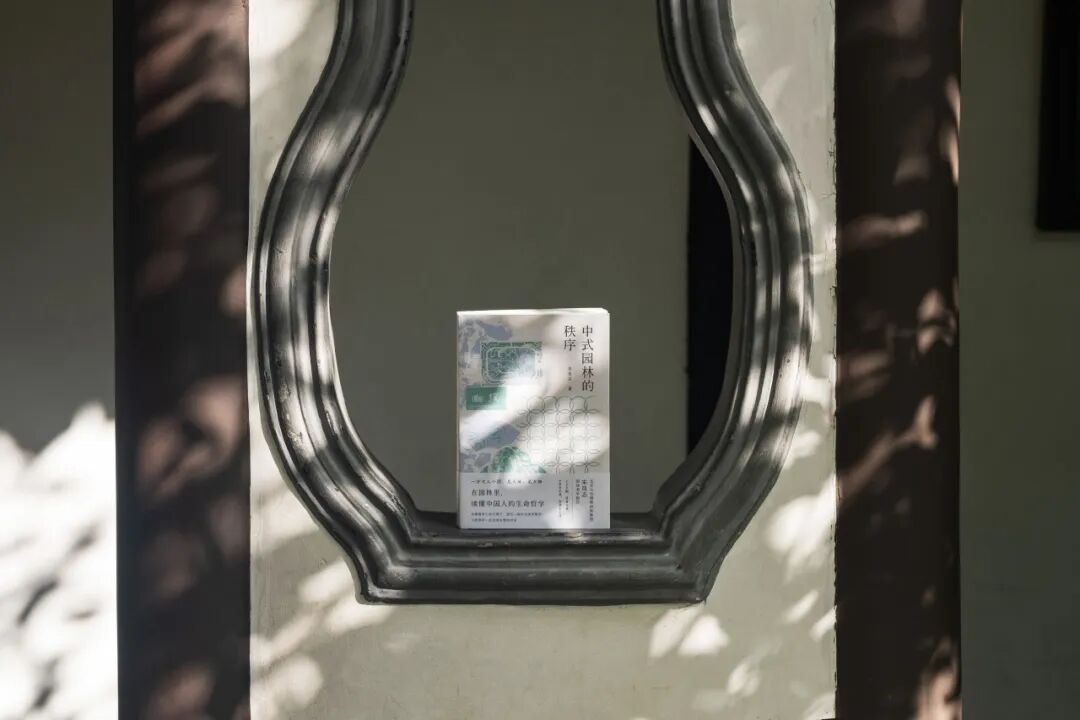

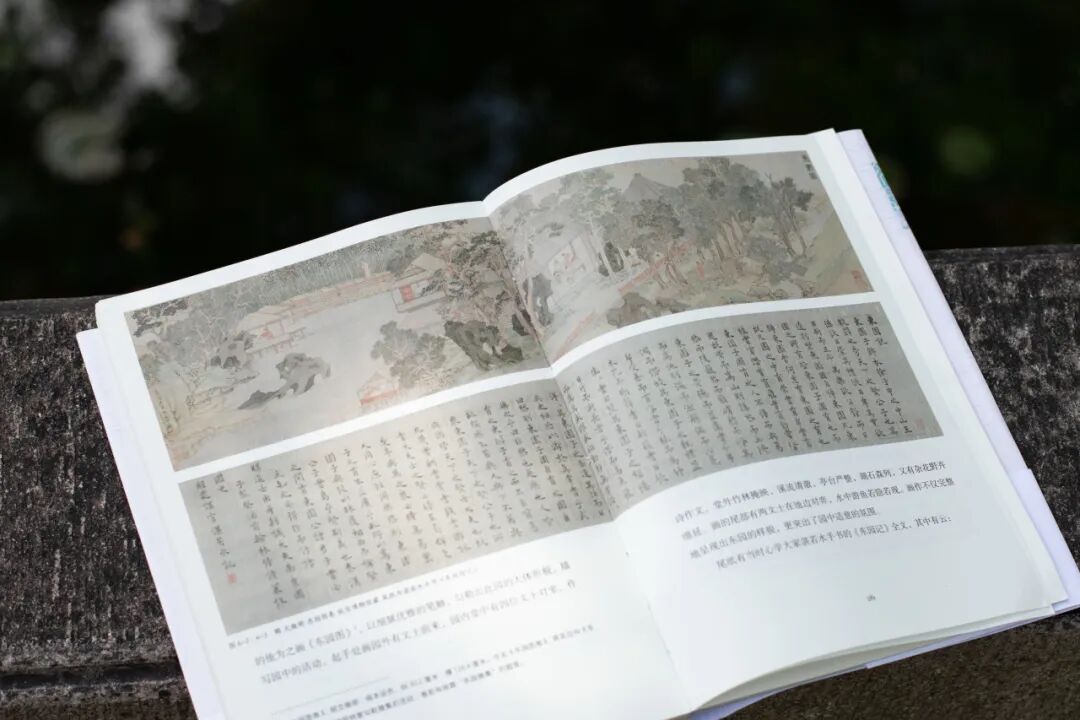

在这本书里,朱老师以著名园林(拙政园、沧浪亭、网师园等)为案例,结合历代诗歌、散文、笔记等文献资料,阐析古代造园家的艺术理念,层层拆解造景、借景、气脉、曲径通幽、隔与不隔等经典的概念,探讨“天地吾庐”的造园态度,带领读者赏读中式园林的“天然图画”,详解中式园林的美学趣味与哲学精神。

书中仍能读到朱老师一贯的风格,如书评人所言,“立足中国传统文化脉络,以饱蘸个体生命体验的诗意笔触和哲学思致,澄明出中国艺术的美学特质和精神底色”:

中国人说园林,重心不是存在的物,而是说一些人,一些事,一些云水的生涯,一些诗意的徘徊,它是“诗人旧径”。文人园在一定程度上就是对亭台假山、曲桥云墙等实物世界的逃离,逃到何处?逃到一个“有情”的世界里。

文人园不是广场,没有庞大的草坪,一片小景照样可成就一个活泼自足的世界,有长林可风,有空亭可月,假山上飘来云烟,溪水随落花潺湲,园子活了,人心也活了。

文人园一般都不大,寒山瘦水,衡门茅茨,在苔痕瓦砾之间,于杂花野卉之所,如此狭窄局促,甚至有些晦暗,但人们却要在其间创造精神的光明地,因为那里有一灯能除千年暗、一智能消万年愚的梦想。

在中国人看来,小园是为了找到人真实生命位置而建的。

人心裕如,天地为宽。

生生不息,是中国文化的最高理想,每一种生命都是平等的。家在何处,在山水里,在天地中,天地为家,万物有情,人来此世,结此因缘。生命本身就是一种权利,或可将此种权利称为“生权”,文人园的林泉之梦,在很大程度上是在护持这生命权利。

从园林出发,抵达的是世间万物与人情。而这本书也不仅仅是一本园林之书,更是一本中式美学之书,中式生命哲学之书。“土石交融,清扉白屋,无奇异之观,有亲近之情。”中国人的家园理想,尽在其间了。

【新书推荐】

《中式园林的秩序》

朱良志 著

2025-10

浦睿文化|湖南美术出版社

《中式园林的秩序》是北京大学教授朱良志的中国园林美学研究之作,以“美丽的无秩序”为核心,结合历代诗歌、散文、笔记等文献资料,详解造景、借景、气脉、曲径通幽等概念,生动阐释了古代造园家的艺术理念,以及中国人的生命哲学。

中式园林的创造不仅是要建造居所,更是要建造一个与天地宇宙晤谈的世界。在散漫无序中,营造一个寄托生命之思的世界,一片袒露真实性灵、彰显自然本性的澄明之地。